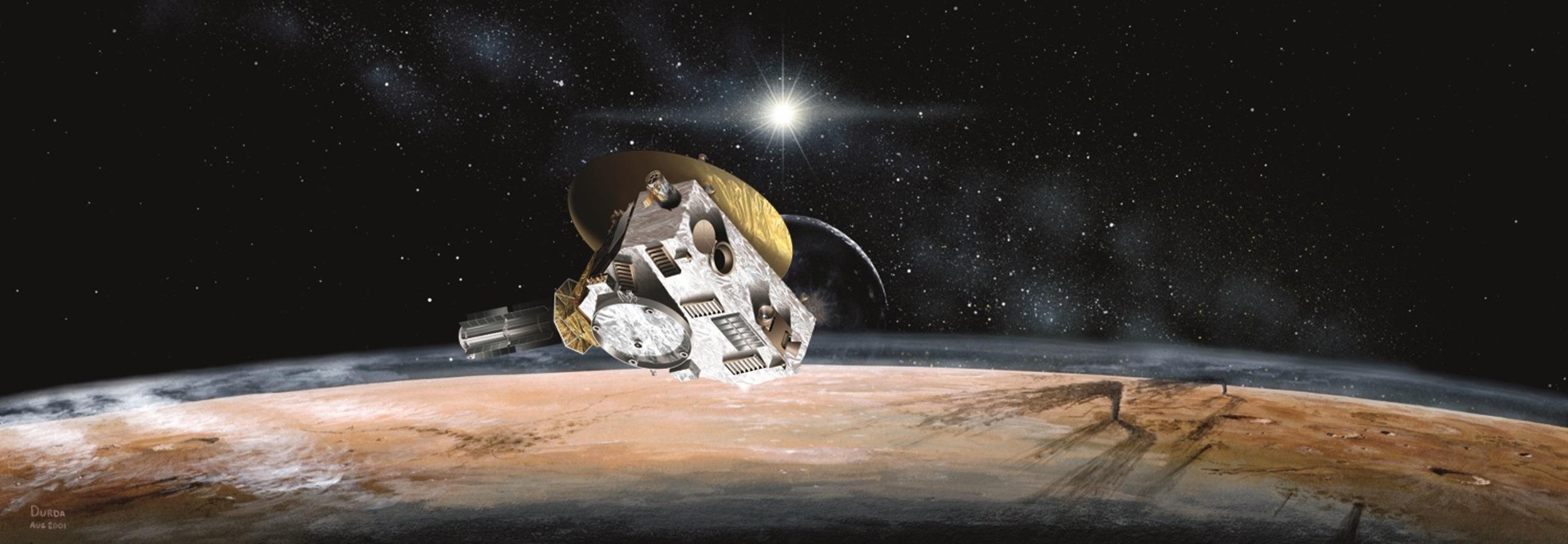

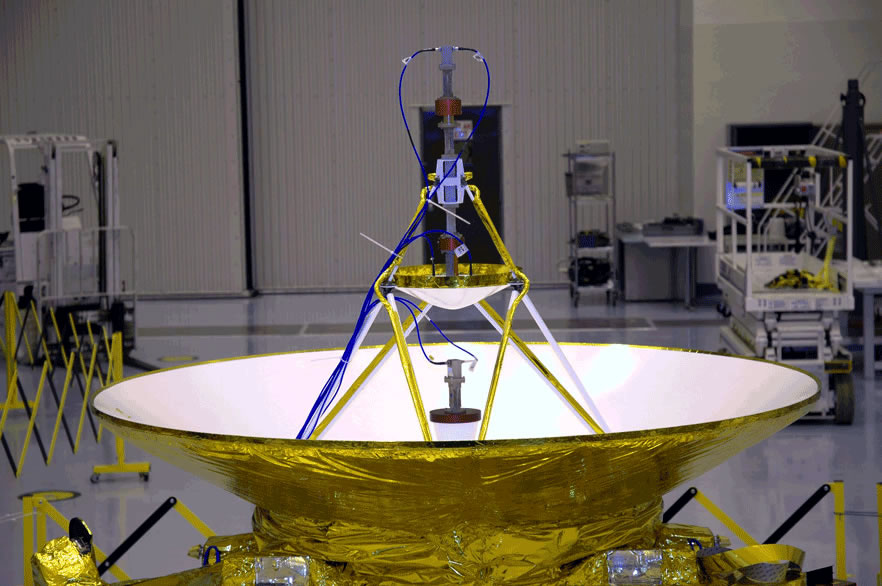

冥王星探査機「ニューホライズンズ」

冥王星を探査する探査機「ニューホライズンズ」(Credit:NASA)

太陽系最遠の「惑星」へ

ニューホライズンズを打ち上げる、アトラスV551型ロケット(Credit:NASA)

少し前まで太陽系の9つめの惑星とされながらも、2006年以降は「準惑星」とされた冥王星は楕円軌道を描いており、太陽から最も遠い時(遠日点)において約49AU(天文単位)という距離にあります。これは地球と太陽の距離の49倍もの距離があることを示しています。極めて遠いこの星の公転周期は247年という極めて長い「一年」を持っています。その表面はエタンとメタンの氷で覆われているとされ、彗星と似た感じであると言われています。

冥王星の直径は2320キロと日本列島のと似た大きさです。これは地球の衛星である月よりも遥かに小さいサイズです。この、どちらかと言えば小天体に近い冥王星がアメリカの天文学者クライド・トンボー氏によって発見されたのは1930年と比較的最近の事です。

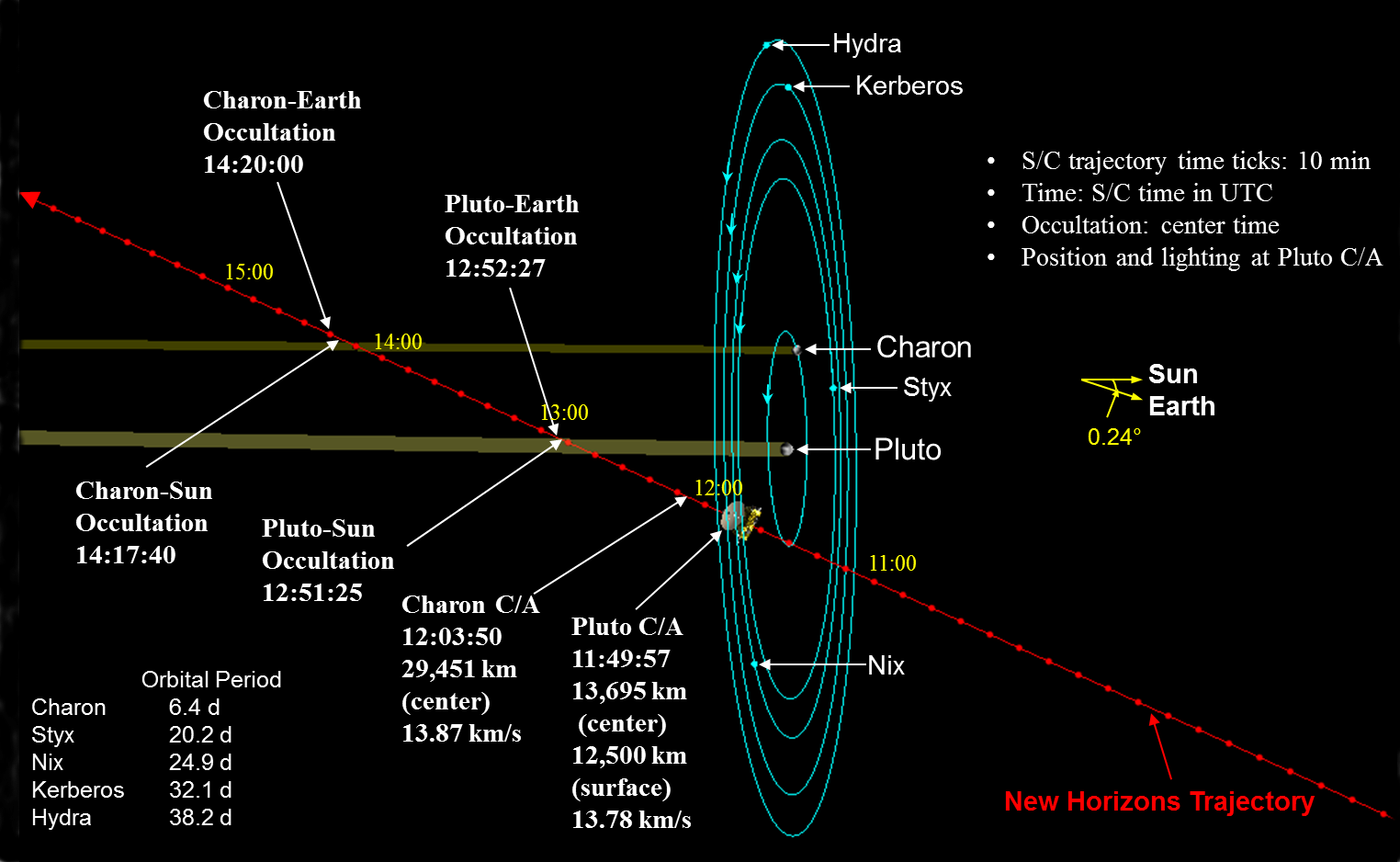

冥王星は5つの衛星を持ち、このうち最も大きな「カロン」と呼ばれる衛星は質量にして冥王星の七分の一もある巨大さを持つことから冥王星と二重天体の状態になっています。

太陽系外縁部の天体はエッジワース・カイパーベルト天体(EKBO)と呼ばれています。これらは小惑星に分類されていおり、冥王星とカロンもこのエッジワース・カイパーベルト天体の中に分類されています。現在観測されている1000を超えるエッジワース・カイパーベルト天体は彗星の起源であるとも考えられており、「ニューホライズンズ」計画では冥王星の他の、エッジワース・カイパーベルト天体の探査も可能であれば行いたいとしています。

「ニューホライズンズ」の特徴はフライバイ(接近通過)観測であることです。通常の探査機はオービター(軌道周回機)として観測対象の星の周りを回って、必要な情報を逐一集めますが、「ニューホライズンズ」は猛スピードで冥王星に近づいたかと思うとその一瞬のうちに大量のデータを観測し、その後またそのまま猛スピードで過ぎ去っていきます。2006年に打ち上げられた「ニューホライズンズ」は2015年7月14日に冥王星へと最接近しますが、9年の歳月を掛けて旅をし、ごくわずか一瞬のチャンスで冥王星の出来る限りを観測しようというものです。

また機器以外にも記念品として「ニューホライズンズ」は冥王星を発見したトンボー氏の遺灰の他、アメリカの星条旗、43万人もの名前が記されたCD-ROMディスク、初の民間宇宙船「スペースシップワン」の機体の破片の一部などが搭載されています。

探査機の諸元

| 運用 | NASA |

|---|---|

| 打上機 | アトラスV551 |

| 打上日 | 2006年1月19日19時00分(UTC) |

| 運用終了日 | - |

| COSPAR-ID | 2006-001A |

| 重量 | 478kg |

| 電源 | 熱電変換型原子力電池「GPHS-RTG」 |

| 科学観測機器 |

LORRI:長距離偵察撮像装置 SWAP:冥王星太陽風観測装置 PEPSSI:冥王星荷電粒子線分析計装置群 Alice:多波長分光計 Ralph:マルチスペクトル望遠鏡 SDC:宇宙塵カウンタ REX:電波実験 |

太陽系最速伝説

「ニューホライズンズ」は史上最高速で地球を旅立った探査機です。そしてその理由もあります。前述のとおり、「ニュー・ホライズンズ」は一瞬のフライバイ観測を行う探査機です。

ケネディ宇宙センターより、2006年1月19日にアトラスV551型ロケットで打ち上げられました。二段目のセントールロケットと、三段目のペイロード・アシスト・モジュール(PAM)固体キックモーターで加速して地球に対する速度は秒速16キロに達しています。

この速度はこれまで打ち上げられた探査機の中で太陽探査機「ユリシーズ」を超える最速のスピードでした。極めて速いスピードであったため、月軌道まで9時間、火星まで3ヶ月、木星まで13ヶ月と、これらの惑星の通常の探査ミッションと比較すると数倍も速い速度で到達しています。

これほどの速度であっても冥王星に到達するには10年近い歳月を必要とする距離にあるのです。ニューホライズンズがフライバイ観測である理由もここにあります。惑星探査機がその惑星の周回軌道に入るには「減速」をする必要があります。星の周回軌道に入るにはその星の重力に捕らえてもらう必要があるためです。

そのため、物凄いスピードで探査機を打ち上げてしまうと、目的地の星で減速する場合にその分物凄く減速することになってしまいます。そうすると必要な燃料が多くなって探査機が重くなり、打ち上げるロケットも大型になり、といった問題があります。

逆にそんなに減速しなくても周回軌道に入れるようにするには到着時間を長くとる必要があり、そうなると何十年もかかってしまいます。

探査機が航行する軌道では、対象の星に最も少ないエネルギーでアプローチができる「ホーマン軌道」というものがありますが、エネルギーが少なくてすむ分、時間がかかってしまうのです。なので「準ホーマン軌道」と呼ばれる軌道を取り、エネルギーはそこそこ必要でも、ある程度短時間で行ける軌道を取ります。

ニューホライズンズの場合、冥王星はなにぶん遠いため、とにかく凄まじいスピードで飛ばし、軌道投入は考えずに通りすがりに観測を行うという方法をとったというわけです。

冥王星とその衛星を掠めるように飛ぶニューホライズンズ(Credit:NASA)

小天体探査としての意義

現在活躍している欧州宇宙機関の彗星探査機「ロゼッタ」による彗星の探査や、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」による小惑星のサンプルリターンといったの観測結果と共に太陽系外縁天体に関する貴重な情報が得られることで小天体に関する知見が深まると期待されています。

「ニューホライズンズ」に搭載されている紫外線分光計と呼ばれる分析装置の「ALICE」と同等の機器が「ロゼッタ」にも搭載されています。ニューホライズンズのものは「ALICE-P」、ロゼッタのものは「ALICE-R」と区別されており、観測波長等に若干の差異はあるものの基本的には同じ機器です。そのお陰で彗星を探査する「ロゼッタ」と冥王星を探査する「ニューホライズンズ」とでその観測結果の比較がしやすく、「ロゼッタ」が観測しているチュリモフ・ゲラシメンコ彗星が冥王星近くのエッジワース・カイパーベルトから来たものなのか、また太陽に近づく彗星と、太陽から遠く離れた冥王星ではどのような差が生まれるのか、といった研究が可能になるでしょう。

これまでの探査計画

太陽系脱出軌道を取り、土星より遠くに行った探査機はパイオニア10号・11号、ボイジャー1号・2号のみです。「ニューホライズンズ」はこれらに続く5機目の探査機です。

ボイジャー1号に限っては冥王星の観測も行おうと思えばできましたが、土星の衛星「タイタン」の観測を優先したため、これまで冥王星を撮影したのはハッブル宇宙望遠鏡など地上からの観測のみとなっています。そのため「ニューホライズンズ」はこれまで誰も観たことのない冥王星の姿を初めて捉える探査機なのです。

探査機の機体

構体

探査機の本体は465キログラムと軽量であり、フライバイ観測機であることから周回軌道に投入するための大量の燃料も必要とせず、推進剤の重量は80キログラム程度です。グランドピアノとだいたい同じくらいと言われています。形状は三角形をしており、直径2.1メートルの大きなパラボラアンテナが特徴的な探査機です。7075アルミニウム合金で造られており、電源となる原子力電池を搭載しています。

熱制御

極めて遠い冥王星へ行くということは太陽から離れていくという事でもあります。探査機は非常に低温の環境で、機器が壊れないように保温し続けてあげる必要があります。寒すぎるとコンピュータなどの電子機器が作動しなくなる上、推進剤が凍結してしまうなどの問題もあります。そのため探査機は金色のサーマルブランケットと呼ばれる断熱材で覆われており、探査機を保温しています。それぞれの機器は必要に応じて、電熱ヒーターによって暖められ、作動可能な温度に保たれます。

電源

冥王星付近ともなると太陽から得られる光は極めて弱くなります。探査機が動作するには電源は欠かすことができませんが、太陽電池ではとても必要な電力を賄う事はできません。そのため、放射性同位体の崩壊熱を利用した原子力電池を使用しています。ニューホライズンズが使用している原子力電池はプルトニウム238を用いた「GPHS-RTG」と呼ばれるタイプの原子力電池で、これまでにも木星探査機「ガリレオ」、土星探査機「カッシーニ」、太陽探査機「ユリシーズ」で使用されている実績のある電気出力300ワット級の原子力電池です。これはプルトニウム238が放射性崩壊によってアルファ粒子を放出した際に発する崩壊熱によって熱電変換素子の片側を加熱し、もう片側は宇宙空間で放熱させる事でこの温度差によって発生するゼーベック効果により電気を発生させるというものです。

姿勢制御

探査機は航行中はくるくると回転しながら飛ぶスピン安定姿勢制御で、観測時はリアクションホイールを用いた三軸姿勢制御へと切り替えられます。化学推進系はヒドラジンを用いた一液式スラスタで、推力4.4ニュートンのものが4基、推力0.9ニュートンのものが12基の合計16基が搭載されています。4.4ニュートンのスラスタは軌道修正に用いられ、0.9ニュートンのスラスタは姿勢制御に用いられます。姿勢測定には2基(1基はバックアップ)の小型の慣性航法装置とスタートラッカ、3つづつ搭載された加速度計とジャイロスコープを用いています。

通信

ニューホライズンズのアンテナ。下から、HGA、MGA、LGA。(Credit:NASA)

探査機との通信にはXバンドの周波数が用いられています。木星付近では最大で毎秒37キロビットの通信が可能でしたが、冥王星まで行くと最大でも毎秒1キロビットまで通信速度が低下します。さらに冥王星まで光や電波が到達するまでには片道で4.5時間もの時間がかかります。往復では9時間もかかるため、冥王星の接近観測で得られたデータは一度探査機のメモリに記録され、観測終了後ゆっくりと時間をかけて地球にデータを送信します。

搭載されたアンテナは高利得アンテナ(HGA)、中利得アンテナ(MGA)、2つの低利得アンテナ(LGA)の三種類です。高利得アンテナは白い大きなパラボラアンテナですが、中利得アンテナはその上の副鏡の背面に取り付けてられており、低利得アンテナは1つは中利得アンテナの上に、もう1つは探査機の裏側(高利得アンテナと反対の面)に搭載されています。

ミッションの流れ

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2006年1月19日 | アトラスV551にて打ち上げ |

| 2006年4月7日 | 火星軌道通過 |

| 2006年11月28日 | 初めて冥王星を撮影 |

| 2007年2月28日 | 木星フライバイ |

| 2008年6月8日 | 土星軌道通過 |

| 2009年12月29日 | 地球よりも冥王星の方が近くなる |

| 2010年2月25日 | やっと半分 |

| 2011年3月18日 | 天王星軌道通過 |

| 2014年7月20日 | 冥王星とカロンを撮影 |

| 2014年8月25日 | 海王星軌道通過 |

| 2015年5月15日 | ハッブル宇宙望遠鏡よりも鮮明に撮影ができるようになる |

| 2015年7月14日 | 冥王星到達 |

| 2016年~2020年 | カイパーベルト天体の1つ以上の探査を目指す |

| 2019年1月 | カイパーベルト天体2014MU69の探査を目指す |

| 2026年 | 原子力電池の発生電力が低下 |

| 2038年 | 探査機が稼動状態の場合、太陽圏の探査を継続 |

原子力電池を搭載している探査機であるため、非常に長期間にわたって電力を賄う事が可能です。「ボイジャー」や「ユリシーズ」といった探査機のように、2030年代末になっても継続して観測データを送ってきてくれることを期待したいですね。