火星探査車「キュリオシティ」

探査機の概要

2012年8月6日、火星に着陸したマーズ・サイエンス・ラボラトリー 「キュリオシティ」は、火星にかつて居たかもしれない生命の痕跡、今後の探査 の為の火星の環境、新しい着陸・探査技術の実証など、数多のミッションを背負っています。

キュリオシティによる「自撮り」(Credit:NASA)

キュリオシティが着陸に成功した2012年からちょうど50年前、1962年に人類史上初の惑星探査機である、金星探査機「マリナー2号」が金星のフライバイ(接近通過)に成功しました。そこから現代に至るまで数多の探査機が宇宙を探査し、新しい科学と技術を切り拓いてきました。キュリオシティはそこから50年めの節目に相応しい、これまでの技術の集大成の探査機と言っても過言ではないでしょう。ミッション総費用にして25億ドルの費用と多くの技術が応用されました。1997年の「ソジャーナ」、2004年の「スピリット」と「オポチュニティ」、そして2012年、第3世代となる4機目の火星探査車「キュリオシティ」はプルトニウムの原子力電池で動き、10もの科学機器を駆使し、ドリルやレーザまで搭載しています。ここではキュリオシティを構成する多くの機器がどういったものなのか解説をしております。複雑で精密な構造を持つキュリオシティの機能や面白さを少しでもお伝えできればと思います。

探査機の諸元

| 運用 | NASA / JPL |

|---|---|

| 打上機 | アトラスV 541(AV-028) |

| 打上日 | 2011年11月26日15時02分00秒(UTC) |

| 着陸日 | 2012年8月6日05時17分57秒(UTC) |

| 着陸地点 | ゲールクレーター「ブラッドベリ・ランディング」 |

| COSPAR-ID | 2011-070A |

| 重量 | 900kg |

| 本体全長 | 2.9m |

| 本体全幅 | 2.7m |

| 本体全高 | 2.2m |

| 電源 | 熱電変換型原子力電池「MMRTG」 |

| 科学観測機器 | MastCam:マストカメラ ChemCam:レーザ誘起ブレイクダウン分光カメラ REMS:ローバ環境観測ステーション MAHLI:火星顕微鏡カメラ APXS:アルファ粒子X線分析計 DAN:中性子反射率計 CheMin:化学・鉱物分析装置 SAM:火星試料分析装置 MARDI:火星降下カメラ RAD:放射線環境評価検出器 |

電源系と熱制御系

原子力電池「MMRTG」

MMRTGはプルトニウムを用いたキュリオシティの電源であり、同時に保温のための熱源でもあります。重量は43kg、熱出力は約2000Wで、電気出力は初期で約125W、14年経過後でも約100Wの電力を供給できる設計です。内部には放射性物質である二酸化プルトニウム238が4.8kg搭載されており、これがアルファ崩壊を起こす事で得られる熱(自己崩壊熱)を熱電変換素子を用いて直流電源として取り出す事ができる放射性同位体熱電変換発電器(RTG)です。これは原子力発電所や原子力潜水艦で用いられるような原子炉ではなく、放射性物質の熱エネルギーを直接変換するもので機械的な可動部が無い為に信頼性は非常に高く、外惑星探査機ボイジャー、土星探査機カッシーニ、太陽探査機ユリシーズなどこれまで様々な宇宙探査ミッションに用いられてきました。

いくつかあるプルトニウムの同位体のうち、原子炉や核兵器で用いられることで有名なプルトニウム239は半減期(放射能が半分になるまでの時間)が約2万4千年であるのに対して、プルトニウム238は87.7年と比較して非常に短く、そのためプルトニウムの中でも非常に強力な放射能を持ちます。半減期は言い換えれば原子核が単位時間あたりに崩壊する確率、壊れやすさであり、短いほどその単位時間あたりに放出される放射線は多くなります。プルトニウム238は使用済み核燃料から取り出されたネプツニウム237に中性子を照射することでできるネプツニウム238がベータ崩壊を引き起こす事で製造されます。ちなみにプルトニウム239は、ウラン239に中性子を照射することで製造されます。

もう一つ重要になるのが崩壊モードと呼ばれるものです。放射性物質の崩壊にはヘリウム原子核を放出するアルファ崩壊、電子を放出するベータ崩壊、電磁波を放出するガンマ崩壊がありますが、プルトニウム238はほぼ100%アルファ崩壊を起こします。このアルファ崩壊で放出されるヘリウム原子核(アルファ粒子)は5.593MeVという高いエネルギーを持って高い崩壊熱量に寄与する上、紙一枚で遮蔽できるという性質を持っています。原子核であるためにベータ崩壊で発生する電子などと比較してもサイズが大きく、遮蔽体をすり抜けにくいという特徴があるためです。これは原子力電池からの放射線量を極力抑えられるという事であり、放射線の科学観測を行うRAD(放射線環境評価検出器)やDAN(中性子反射率計)といった観測装置に対する影響を最小限に抑える事ができます。

熱電変換素子はバイキング計画やパイオニア計画で用いられたSNAP(Systems for Nuclear Auxiliary Power)-19と呼ばれる原子力電池の設計に基づいており、素子には鉛とテルルを用いています。これは原子力電池の外側の冷却フィンに接するコールド側と、プルトニウム熱源に接するホット側との温度差を用いた熱起電力、ゼーベック効果を利用したものです。熱から電気への変換効率は6~7%程度となっています。プルトニウムはアメリカで生産されたものに加え、ロシアで生産されたものを使用しています。GPHS(多用途熱源)とよばれるモジュールにペレットの形状で内包され、さらにグラファイト製の耐衝撃シェルや、炭素結合炭素繊維(CBCF:Carbon Bonded Carbon Fiber)の硬質断熱材に防護されており、万が一打ち上げ失敗などによる事故の際も核物質であるプルトニウムが飛散しないようになっています。MMRTGではこのGPHSモジュールが8つ搭載されています。GPHSは元々はガリレオやカッシーニ、ユリシーズ、ニューホライズンズで使用されたGPHS-RTGという原子力電池にプルトニウムを装荷するために開発されたものですが、宇宙用原子力電源のプルトニウム熱源の標準的な形態として扱われています。

ヒート・リジェクション・システム

原子力電池であるMMRTGのプルトニウムから放出される熱はキュリオシティの保温にも用いられます。HRS(Heat Recovery and Rejection System)は車体内部のWEB(保温電子機器ボックス)内から、MMRTGを左右から囲うように設置された熱交換器にかけて機械的液体循環(MPFL:Mechanically Pumped Fluid Loop)アーキテクチャと呼ばれるものでフロン11(CFC-11)を循環させ、キュリオシティの車体内の温度を-100℃から+100℃までの間で一定に保つ事ができます。循環には高信頼性のポンプが使用されており、言わば原子力エアコンのようなものであり、プルトニウムからの熱をキュリオシティの熱制御に利用することで、電熱ヒータの使用を一部の観測装置のみに抑えることができます。

MMRTGを囲う熱交換器は外側が冷却側で、内側が加熱側となっており、効率的な液体循環を行う為の温度差を保つため、外側と内側はアルミニウムのハニカム構造にエアロゲルを用いた断熱構造で隔てられて表面部分の横方向への熱伝導率は高く、逆に厚さ方向に対しては高い断熱性を保っています。さらに、キュリオシティがカプセルに収められ、クルーズステージによる火星への航行中は熱環境が火星表面と異なるため、その時はHRSはクルーズステージに接続され、キュリオシティのMMRTGによる余分な排熱はクルーズステージに円周上に設置されたMPFLで放熱されます。クルーズステージはキュリオシティの火星大気圏突入前に分離されるため、その時にキュリオシティはクルーズステージのMPFLから切り離され、その循環系はキュリオシティの車体内部のMPFLに切り替えられます。

通信システム

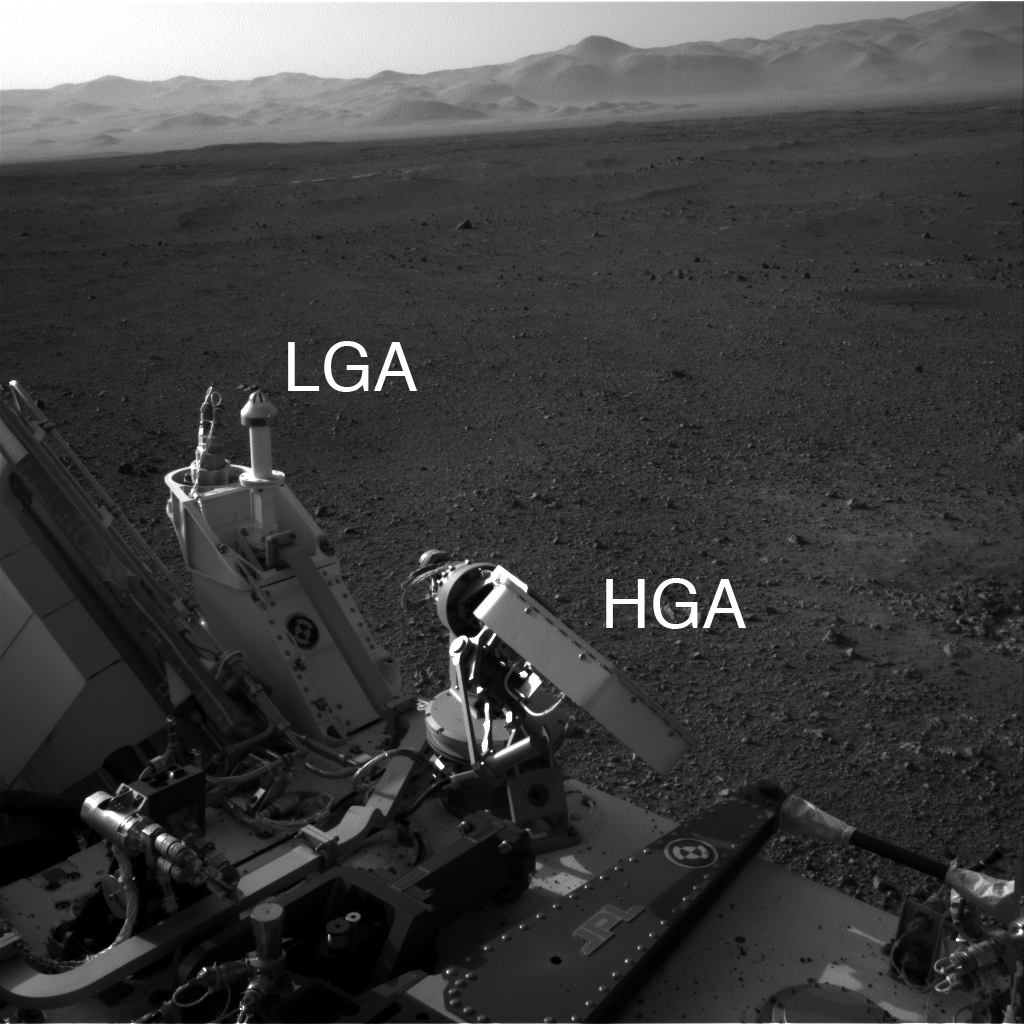

キュリオシティと地球との通信は大きく分けて直接の送受信と、火星を周回する探査機を中継する2つの方法があります。直接送受信する場合、車体上部に取り付けられた高利得アンテナ(HGA)と低利得アンテナ(LGA)が用いられます。この2つのアンテナは7~8GHzのXバンドの周波数を利用しています。

HGAとLGA

LGAとHGA(Credit:NASA)

HGAは地球を指向できるようジンバル機構を持つ六角形状のフラットアンテナです。キュリオシティの車体中央部左側に設置されています。車体そのものを地球に指向させなくとも、ジンバルによりアンテナ単体で地球を指向させられます。多層プリントのパッチアンテナで48個の素子を持ちます。通信速度は最大で毎秒32キロビット(32kbps)です。

LGAは無指向性のオムニアンテナでHGAの後ろ側に設置されており、トラブルなどでHGAが地球に指向できない状態でも最大で毎秒15ビット(15bps)という低い通信速度ながら通信を全天周で行えます。

信号は小型深宇宙トランスポンダ(SDST:Small deep space transponder)から、15Wの出力を持つMESFET/HEMTのトランジスタを使用した半導体パワーアンプ(SSPA:Solid State Power Amplifier)で増幅され、HGAとLGAの2つのアンテナから送信されます。

UHF中継通信

UHF通信アンテナ(Credit:NASA)

火星を周回する探査機を中継する場合はキュリオシティの車体後部、原子力電池の右側に設置された円筒形のタンクのようなUHFアンテナを使用します。これは送信に401MHz、受信に437MHzを使用するヘリカルアンテナです。火星を周回するNASAの火星探査機、「マーズ・オデッセイ(ODY)」と「マーズ・リコネッサンス・オービタ(MRO)」と、ESAの火星探査機「マーズ・エクスプレス(MEX)」の3機を介した通信が行えます。通信はマーズ・オデッセイを介した場合で最大毎秒256キロビット(256kbps)、MROを使用した場合で最大毎秒2メガビット(2Mbps)の速度で行えます。

このUHFでの通信を行う場合はエレクトラ・ライト・トランスポンダ(ELT:Electra-Lite Transponder)と呼ばれる装置が利用されます。ELTは冗長系としてELT-AとELT-Bの2系統が搭載されています。軌道周回機はキュリオシティよりも遥かに大きなアンテナを持ち、MROであれば直径3メートルもの大型HGAでの通信が可能です。これはMROが超高解像度撮像カメラの「HiRISE(High Resolution Imaging Science Experiment)」を搭載しており、その膨大な画像情報を高速で伝送するためですが、それがキュリオシティの探査データの送信にも利用できるのです。これらの軌道周回機がキュリオシティの上空を通過し、通信が可能なのは1機あたり1日約8分間、2機で約16分ほどです。取得された数々のデータは毎日この間に送信されます。火星着陸からの10日目(Sol10)までの間のデータは1日あたり平均31MBが送信されました。地球からキュリオシティへの指令は1日あたり225キロビット程度で、約15分間の送信ウインドウ中に毎秒1~2キロビットの速度で地球から軌道周回機を介して送信されます。

これらの通信を地球で行うのはNASA、JPLが保有する世界最大の深宇宙通信システム、ディープ・スペース・ネットワーク(DSN:Deep Space Network)です。これはゴールドストーン、マドリッド、キャンベラの3箇所の深宇宙通信施設に設置された34mや70mといった複数の大型パラボラアンテナにより、地球の自転や公転に左右される事なく通信を1年を通して行えます。

打ち上げと航行

キュリオシティを打ち上げるアトラスV541型ロケット(Credit:NASA)

打ち上げは2011年11月26日にケープ・カナベラル空軍基地のLC-41射場から、アトラスV541型ロケットで打ち上げられました。アトラスVは米ロッキード・マーティン社と米ボーイング社の合弁会社であるユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)社が運用するアメリカのアトラスロケットシリーズの最新型です。541は直径5メートルのペイロード保護用フェアリングを使用し、固体ロケットブースタ(SRB)が4基、二段目のセントール・ロケットのエンジンが1基であることを表しています。ロケットの全長は58m、重量にして531tでした。

アトラスV541型は第一段にケロシンと液体酸素を推進剤とするロシア製のRD-180エンジンを搭載しており、このエンジンは2つの燃焼室を持ち、燃料と酸化剤の比率が1:2.72と酸素リッチの予備燃焼を行う二段燃焼サイクルのエンジンで415万2000ニュートンの出力を持ちます。

4本が用いられた米エアロジェット社製のSRBは過塩素酸アンモニウム(NH4ClO4)と末端水酸基ポリブタジエン(HTPB)にアルミニウムを添加した固体燃料を使用し、合計で544万ニュートンものエネルギーで1段目と共にロケットを宇宙へと打ち上げます。

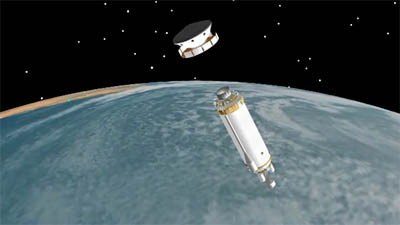

セントールロケットから切り離され、火星へと向かうキュリオシティ(Credit:NASA)

二段目には液体水素と液体酸素を推進剤とするRA10Aエンジンを持つセントール・ロケットが搭載され、99200ニュートンの推力を持ち、パーキング軌道への投入と、再点火による火星遷移軌道への投入を行います。

打ち上げ時のペイロードは全体で3893kgでした。内訳は火星までの航行に必要なクルーズステージが539kg、大気突入・減速・着陸に必要なカプセルやヒートシールドに降下ステージが2401kg、そしてキュリオシティが899kgでした。

打ち上げ後は火星への遷移軌道に投入され、何度かの軌道修正(TCM:Trajectory Correction Maneuvers)を経て約8ヶ月をかけて火星へと向かいます。TCMは6回まで計画されており、TCM-1は打ち上げから15日後、TCM-2は120日後、TCM-3は突入60日前、TCM-4は8日前、TCM-5は2日前、TCM-6は9時間前の実施計画でした。しかしTCM-4の時点で正確な誘導ができた事が確認された為、TCM-5および6は実施が見送られました。

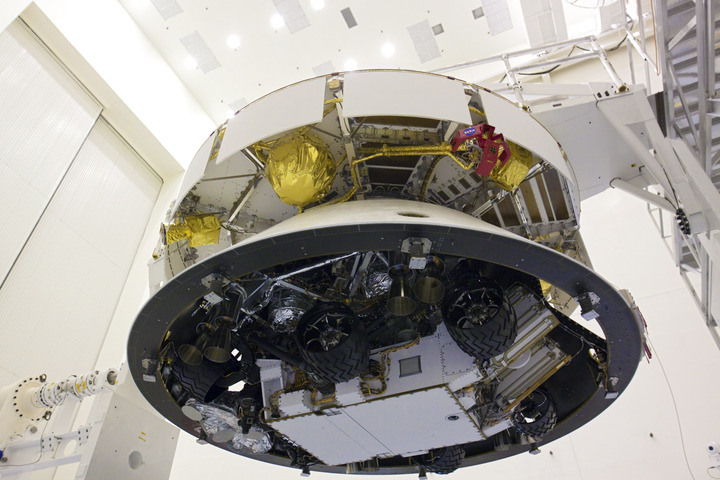

クルーズステージと共にカプセルに格納されている、

降下ステージとキュリオシティ(Credit:NASA)

航行中、キュリオシティはPDS(降下ステージ)と共に大気突入用のカプセルに収められ、そこにさらにクルーズステージと呼ばれる火星への航行時のみに使用される機体が連結されています。クルーズステージの主な役割は搭載されたスタートラッカ(恒星姿勢計)で航行位置を把握して適切に火星軌道まで誘導する役割と、キュリオシティに搭載された原子力電池の不要な熱を放熱するためのラジエータとしての役割があります。

クルーズステージは毎分2回転(2rpm)でスピン安定であり、姿勢制御に1基あたり4.4Nの推力を持つ米エアロジェット社製の1液式ヒドラジンスラスタ「MR-111C」を8基搭載しています。また電力はラジエータの上に設置された太陽電池アレイで賄われます。火星大気突入の直前に分離されたクルーズステージはそのまま突入カプセルに近い軌道で火星大気圏に突入して燃え尽きます。

火星大気圏突入と着陸

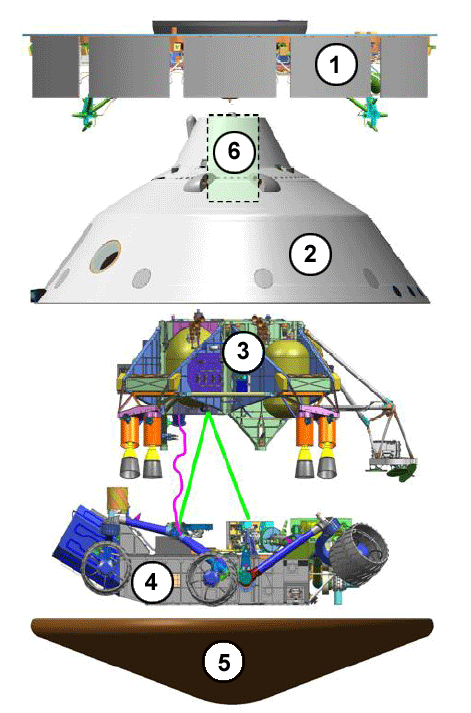

①クルーズステージ、②背面ヒートシールド、

③降下ステージ(PDS)、④キュリオシティ本体、

⑤前面ヒートシールド、⑥減速パラシュート(Credit:NASA)

地球から火星へ207日かけて5億6700万kmの距離を旅したキュリオシティはその大気圏へ突入する段階へと進みます。この時の地球と火星の距離では電波の速さでも13分以上かかってしまいます。キュリオシティから突入シーケンス開始の電波を地球で受け取っている頃には、火星では既に結果は決まってしまっているというわけです。そのため着陸は全てプログラム通りに、コンピュータによる完全自律制御で行われます。

火星の大気は非常に希薄で地球と比較すると約0.75%しかありません。しかし超高速で飛行する探査機を破壊してしまうには十分な大気でもあります。そのためキュリオシティは前部ヒートシールドと後部シェルでしっかりと保護された状態で大気圏へ突入します。

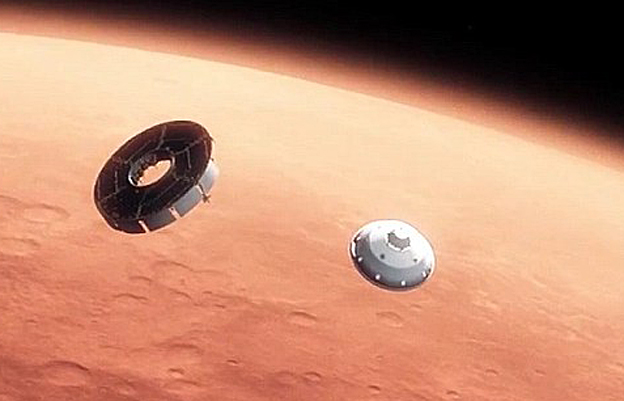

航行ステージを切り離し

大気圏突入を行うキュリオシティ(Credit:NASA)

火星へと向かう軌道で何度か行う軌道修正(TCM)の噴射やシェルに覆われているキュリオシティとの通信を行ってきたクルーズステージの分離を大気圏突入10分前に行います。10個の火工品に点火し、切り離されたクルーズステージは、そのままカプセルとほぼ同じ軌道で火星大気圏へ突入し、燃え尽きます。このクルーズステージの分離時に限らず、機体から分離するものは基本的に火工品に点火する事で行われます。クルーズステージ分離の30秒後、通信システムがEDL通信に移行し、Xバンド通信でトーン通信を行い、UHF通信で火星周回機「マーズ・オデッセイ」を中継して8kbpsのテレメトリ通信を開始します。

大気圏突入9分前、クルーズステージ分離後は毎分2回転(2prm)のスピン安定からデスピン・マニューバを行い、三軸安定で適切な突入角度を維持します。この時突入時の熱や圧力を計測するためのMEDLI装置が作動し、データがキュリオシティのメインコンピュータ(RCE)で記録され始めます。

突入5分49秒前に「クルーズバランスマス・デバイス」と呼ばれるタングステン製の75kgのバラスト(重り)を2つ分離します。これによって重心位置を変え、突入の誘導に航空機のように突入カプセル自体の揚力を利用する「リフティングボディ・エントリー」を行えるようになります。

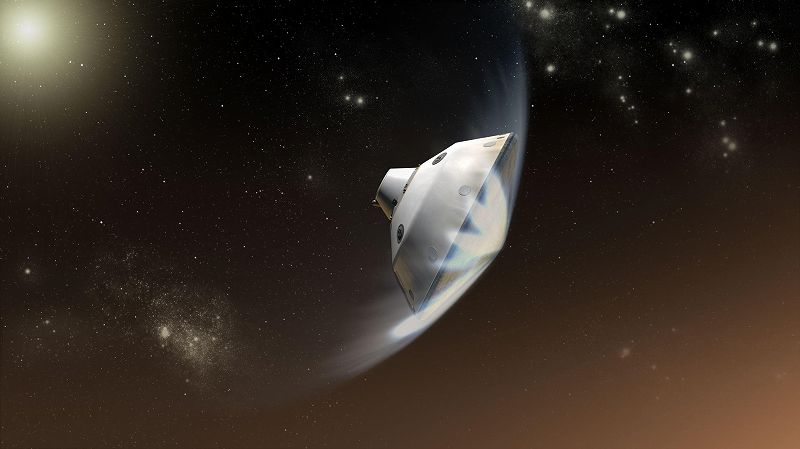

火星大気圏へ突入するキュリオシティ(Credit:NASA)

突入時の速度は5.9km/s、時速にして21万kmもの速度です。この時、後部シールドの4箇所に配置されている米エアロジェット社製の一基あたり30kgの出力を持つ「MR-107U」一液ヒドラジンスラスタ8基で軌道を調整しながら誘導突入、「ガイデッド・エントリ」を行います。軌道修正を行いながら機体をS字に左へ右へと蛇行させつつ、パラシュートを展開できる速度まで減速します。極超音速からの誘導突入技術によって着陸予定地点への誤差を約6.4km~25.7kmの楕円の範囲内に収める事ができます。

火星大気圏突入後、85秒で前面ヒートシールドの表面温度は2000℃以上にも達します。ヒートシールドにはフェノール樹脂含浸カーボンアブレータ、PICA(Phenolic Impregnated Carbon Ablator)が採用されています。これは90年代にNASAのエイムズ研究センターで開発されたもので、彗星探査機「スターダスト」の地球大気圏への再突入カプセルに使用されたのが最初です。113枚のタイルで構成され、隙間はスペースシャトルの耐熱タイルにも使用されたRTV-560常温硬化接着剤が充填されています。

1997年に火星に降り立ったマーズ・パスファインダの約7.3km/sに次いで高速な約6.1km/sで突入します。速度こそ多少は遅いもののキュリオシティを覆うエアロシェルの大きさはマーズ・パスファインダが直径2.65mだったのに対し、MSLは直径4.5mにもなる上、重量も遥かに重くなっています。そのため火星大気圏突入の際には乱流が発生する可能性があり、ヒートシールドの熱流束とせん断応力は過去最大となります。

そしてその10秒後に最大の、11Gにもなる減速加速度が加わります。キュリオシティの900kgの車体に加わる力は約10トンにも及びます。もし人間であれば多くの人は気絶してしまう程の加速度です。そして4分間に及ぶ誘導突入を終えるとパラシュート展開までに1つあたり25kgのクルーズバランスマス・デバイスを6つ分離し、重心位置を最初の位置に戻します。

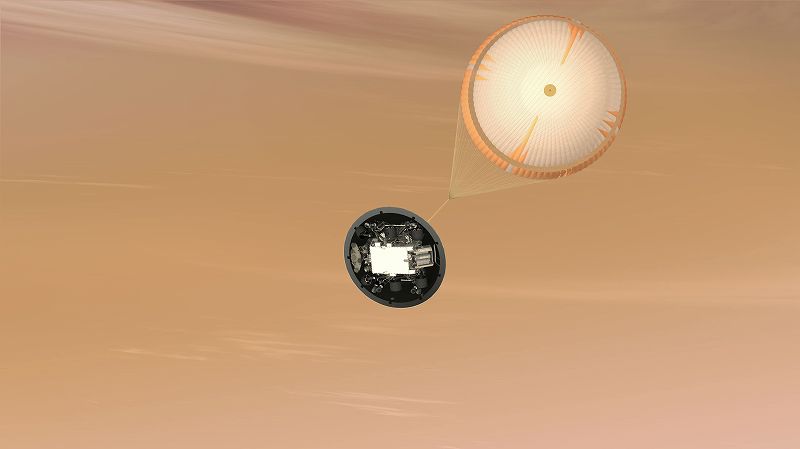

パラシュートを展開し、前面ヒートシールドを切り離す(Credit:NASA)

突入から254秒後、高度が約11km、速度も約405m/sになると直径約16メートル、全長約50メートル以上、重量にして約60kgの超音速パラシュートがダイナマイトで射出され展開されます。この時には約30トンもの力が加わることになります。その展開時にはまるで夏の打ち上げ花火のような大きな音が周囲に響いていた事でしょう。大気圏突入時の不測の事態に備えて、マッハ1.8~2.2の間でも展開できるよう設計されています。パラシュートとカプセルを繋ぐ80本ものサスペンションコードには日本の帝人テクノプロダクツが開発したパラ系アラミド繊維のテクノーラが使用されました。展開されたこのパラシュートによる減速、「パラシュート・ディセント」で運動エネルギーの95%を失わせ、亜音速以下まで減速することができます。しかし大気が薄いためにこのパラシュートのみでの減速では不十分であるため、後述の降下ステージ(PDS:Powered Descent Vehicle)のロケットエンジンを使用した減速、「パワード・ディセント」が必要となります。

パラシュート展開から約24秒後、前面ヒートシールドが分離されます。この時キュリオシティは地球を出発して以来、はじめて陽の光を見ることになります。この時ヒートシールドと共にMEDLI装置がキュリオシティから切り離されるのとほぼ同時にMARDIカメラが作動して、着陸までの様子を撮影し続けます。そして8秒後にターミナル降下センサ(TDS:Terminal Descent Sensor)のレーダを用いて速度と高度の正確な計測を開始します。降下レーダは6つの独立したKaバンドのスロットアレイアンテナを用いたパルスドップラレーダを搭載しています。アンテナ素子は1つあたり748個のスロットを持っています。

前面ヒートシールドが分離されてから85秒後、高度約1.6km~2km、速度約120m/sの時点でカプセル後部のバックシェルは火工品を使用してパラシュートと一緒に切り離され、降下用ステージであるPDSと共にキュリオシティが放たれます。この時点での高度は1.6km、速度が約80m/sとなっています。バックシェルから切り離された直後、PDSとキュリオシティは自由落下状態となります。この時PDSの落下速度が一時的に125m/sまで増速することで、切り離したバックシェルとパラシュートに対して十分な安全距離を確保することができます。そして、PDSに搭載された米エアロジェット社製の着陸用ロケットエンジン(MLE:Mars Landing Engine)である「MR-80B」が1%出力(ニアシャットダウンレベル)で動作を開始します。このMR-80Bはヴァイキング計画で着陸に使用されたMR-80の発展改良型の一液式ヒドラジンエンジンです。通常スロットルレンジは400N~3600Nの推力を持ちます。

降下ステージのロケットエンジンによる減速(Credit:NASA)

切り離しから間もなく、MLEはフルスロットル、100%出力となります。その直後から姿勢制御が開始され、PDSはキュリオシティを着陸させるために適切な高度と速度を維持しつつ、切り離したバックシェルやパラシュートから十分に安全な距離を取ります。ロケットエンジンの噴射で速度と高度を低下させつつ、レーダで周囲を確認しながら降下を行います。このパワード・ディセントでは水平速度を0にし、降下速度を約20m/sまで下げます。そこからMLEの出力を最大90%まで絞りながら降下速度を0.75m/sまで下げます。高度が約20mになるとMLEの出力を下げる「スロットルダウン・シーケンス」が開始されます。

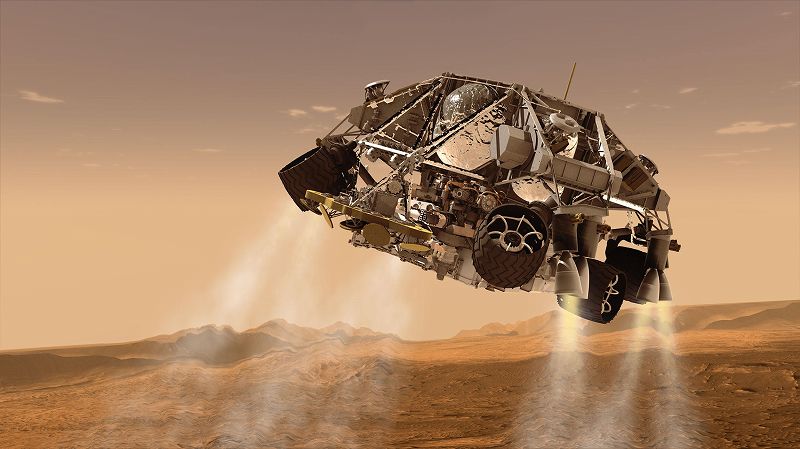

スロットルダウン・シーケンスの時点でPDSに搭載されていた390kgの燃料は半分ほどにまで減っていると推測されます。機体全体の重量が軽くなり、かつ速度もある程度落ちているため、推力重量比の関係で8つのエンジン出力を20~25%まで絞る必要がありますが、エンジンの出力は下げれば下げる程に燃費が著しく悪くなります。PDSはキュリオシティを着陸させた後に離脱機動を行う為の燃料を残しておく必要があるため、MLEは8つあるエンジンのうち半分の4つを停止して出力1%のニアシャットダウンレベルへ移行させます。残った4つのエンジンを約50%程にすることで、出力を下げつつも燃費の悪化を極力防いでいます。スロットルダウンシーケンスで降下速度は0.75m/sまで落とされます。そして高度が18.6mまで下がるといよいよキュリオシティをPDSからロープで吊り下げて着陸させるという「スカイクレーン・ランディング」が開始されます。

スカイクレーンはこれまでの探査車と比較して非常に重いキュリオシティを着陸させるために考案された方法です。これまではエアバッグが使用されてきましたが、キュリオシティは重すぎる為に使用することはできませんでした。一方ヴァイキング計画のようにロケットエンジンで減速させながらそのまま着陸させる方法ではロケットの噴射によって飛び散った岩石が精密なキュリオシティの機器を破損させてしまう可能性もあり、また着陸機から探査車を発進させる際のスロープもキュリオシティの重さから非常に頑丈にする必要もあるなどの問題がありました。そこで編み出されたスカイクレーンでは、上空を飛行するPDSからロープで探査車を吊り下げて降ろす事でロケット噴射の影響をできるだけ小さく抑え、また直接探査車を地面に降ろせる事からスロープ等も不要であるなどの利点から、始めてこのスカイクレーン・システムが採用されました。

スカイクレーンで吊り下げられるキュリオシティ(Credit:NASA)

PDSは大気圏突入後約5分45秒後程で高度18.6kmで安定した飛行状態から火工品に点火、PDSとキュリオシティとの結合を解きます。キュリオシティはPDSの中央部から伸びる3本のワイヤロープに吊り下げられながら、その3秒後に折り畳まれていた6つの車輪が展開されます。そのまま75cm/sの降下速度でゆっくりと火星表面へと接近します。キュリオシティとPDSは3本のワイヤロープに加え、PDSが持つ熱電池からキュリオシティへの電力供給と、キュリオシティからPDSへのデータ送信を行うアンビリカルケーブルが接続されています。

キュリオシティはワイヤロープによって7秒ほどかけ、PDSから7.5メートル下に吊り下げられます。その時点で電磁ブレーキを利用して宙吊りの状態で停止します。その直後から「タッチダウン・ロジック」がオンになります。キュリオシティがいよいよ火星に接地すると、キュリオシティは地面で支持されるため、それまでワイヤロープにかかっていた荷重が一気に小さくなります。タッチダウン・ロジックによって着陸が検出されるとPDSは減速し、ワイヤロープの切断コマンドが実行され、火工品に点火してワイヤロープが切断されます。その直後にアンビリカルケーブルに対しても切断コマンドが実行され、即座に切断されます。

そしてキュリオシティとの全ての接続が切られたPDSは187ミリ秒の切断余裕時間の後、「フライアウェイ・モード」となり、ロケットエンジンを一気に100%の最大スロットルにしてキュリオシティの上から離脱してゆきます。探査車の直上に対して45度の角度で飛び去り、最低でも4秒程は燃焼を継続し、そのまま残存燃料を使い果たすとエンジンが切られます。そのままPDSはキュリオシティから少なくとも150メートル以上離れた場所に落ちるように設計されています。

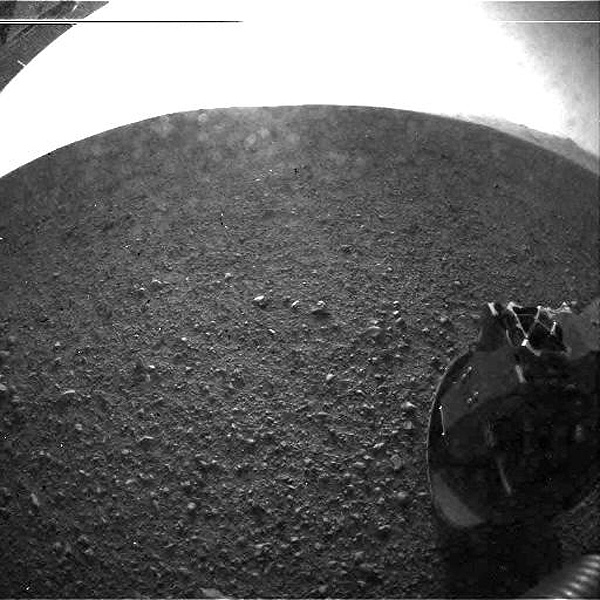

キュリオシティが初めて撮影した映像(Credit:NASA)

極めて高速で非常にタイトな着陸から一転、着陸に成功したキュリオシティは落ち着いてゆっくりと異常が無いかチェックを行い、「EDLモード」から、火星0日目からの「Sol0モード」へと移行します。各温度センサと熱制御システムが動作し、Hazcam(危険回避カメラ)による撮影を行います。着陸から約12時間後にUHFアンテナから上空を通過する軌道周回機「マーズ・リコネッサンス・オービター」を中継して多くのテレメトリ・データが送信されます。展開されたリモートセンシングマスト(RSM)のNavcam(ナビゲーションカメラ)が空を撮影して太陽の位置の計算を行い、高利得アンテナ(HGA)を正確に地球に指向させます。地上では探査に向けた機器チェックの他、キュリオシティの周辺に危険が無い事などを確認します。