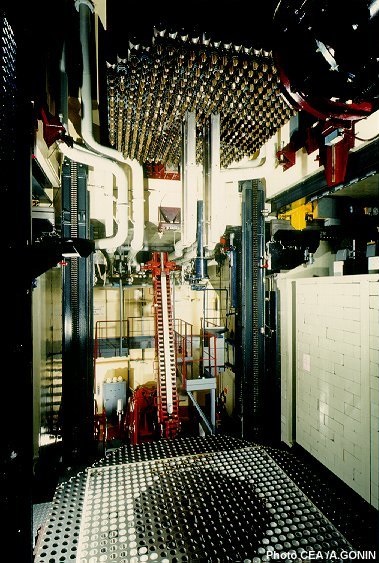

高速臨界実験装置

フランスの高速炉臨界実験装置「MASURCA」(Credit:CEA)

臨界実験装置とは小さい出力でのデータ取得を目的とした原子炉の一種であり、これにより核分裂の研究を行い、大型の原子炉を設計する際のデータを得ます。中でも高速炉臨界実験装置は高速中性子炉の研究に用いられるものです。

国内にも高速炉研究用として高速炉臨界実験装置「FCA」と呼ばれる臨界実験装置が存在しており、「常陽」や「もんじゅ」といった国産高速増殖炉の研究開発に大きく役立ちました。「FCA」の核燃料には金属プルトニウムが用いられており、炭素や窒素といった模擬物質と組み合わせることで炭化物燃料や窒化物燃料などの様々な核燃料を模擬して原子炉での挙動などを試験できます。

臨界実験装置では核燃料と、核燃料の被覆管に用いられる材料や冷却材を配置や組成の比率を変えながら実験ができるため、様々な材料の核特性や新型原子炉の動特性などの研究に用いられています。こうした研究に用いる原子炉のため、出力は非常に低く、「FCA」の場合で2キロワット程度の熱出力となっています。そのため冷却もブロワーファンを用いた空冷式で、実験後の核燃料が持つ放射能も弱く抑える事ができます。

高速増殖炉の研究開発のほか、アメリシウムやキュリウムといったマイナーアクチノイド(MA)と呼ばれるウランやプルトニウムが中性子を吸収する事で生み出される物質の特性を実験で得ることができます。そのため高速炉や加速器駆動未臨界炉におけるマイナーアクチノイドの核変換処理による放射性廃棄物の低減などに向けた研究にも繋がります。

高速中性子を用いた臨界実験装置においては、より正確な実験値や計算値を得るため、使用されている核燃料の金属プルトニウムはプルトニウム239の割合が非常に多い兵器級プルトニウムとなっています。国内の「FCA」においてもプルトニウムを米国から借りているのですが、実験用に低出力での運転されるため放射能も弱く、再処理の必要もないこの金属プルトニウムが施設から奪取されるなどした場合、比較的容易に核兵器転用される恐れがあります。そのため核不拡散上の点からこのプルトニウムの返還を求められるなどの問題があります。

海外における日本の「FCA」のような高速炉臨界実験装置としては「ZPPR」(米国)、「ロスアラモス超小型炉心」(米国)、「ZEBRA」(イギリス)、「BFS-2」(ロシア)、「MASURCA」(フランス)、とかつて世界中で6基が運転されていましたが現在は「FCA」、「BFS-2」、「MASURCA」の3基のみが稼働できる貴重な設備です。