高レベル廃棄物のガラス固化体

原子力発電における使用済み核燃料の再処理(リサイクル)では、使い終わった核燃料から燃料としてまだ利用できるウランやプルトニウムを、それ以外の高レベル放射性廃棄物と分離することができます。

使い終わった核燃料をそのまま捨ててしまう場合よりも、放射性廃棄物を単体で取り出すことができるので、放射性廃棄物の量を減らすことができるのです。

そもそも高レベル放射性廃棄物とは何でしょうか?原子炉ではウランやプルトニウムが外からの中性子で核分裂を起こしていますが、この核分裂で割れて出来た核分裂生成物(FP)や、ウランやプルトニウムに中性子が当たったのに核分裂を起こさず、そのまま別の物質になってしまったマイナーアクチノイド(MA)というものが核燃料を使えば使うほど中にどんどんたまってくるのです。

これらの物質は不安定で、半減期が短いものが多く、放射能は結構はやく減衰するのですが、一部には非常に長い半減期を持ち、また発熱性のものも多いことから取り扱いが面倒という特徴があります。

こうした放射性廃棄物を核燃料と分離して取り出すのが再処理なのです。再処理によって放射性廃棄物だけを取り出せるので、ゴミとしての「かさ」は減らすことができるのですが、そのぶん「濃く」なっているのでその放射能は極めて強いのです。

で、その取り出された高レベル放射性廃棄物はどうなるのでしょうか?

フランス原子力庁によって製造された

ガラス固化体のサンプル(Credit:CEA)

実はこんな風にガラスと混ぜて固体にしてしまうのです。再処理によって取り出された高レベル放射性廃棄物は液体だったりするのですが、液体の場合漏れて何処かに流れて行ってしまう可能性があるなどして非常に危険です。なのでこうしてガラスで固めてしまうのです。

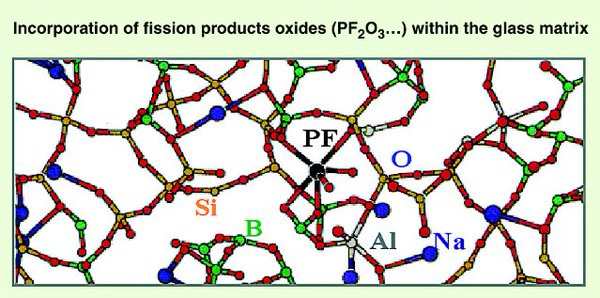

網目のような構造になっているガラスに、放射性物質を絡め取っているようなものですので、割れても即座に放出されたりとかはしません。ガラスは非常に安定性の高い物質で、周りに水があったとしても非常に溶け出しにくくなっています。たとえばガラスのコップに飲み物を入れて飲んでも飲み物にガラスが溶け出していったりはしないですよね。

ガラスの網目構造の中に放射性物質が絡め取られている様子。(Credit:CEA)

ただ、100パーセント溶け出さないかというとそうでもなく、水流などに晒された場合に削り取られてしまったり、ゆっくり滲みだしてしまう可能性もあります。なのでこのガラス固化体をステンレスや粘土といったもので周りを固めまくった上で、地震などの影響を受けにくい地下300メートル付近の岩盤に埋めるのです。

この高レベル放射性廃棄物のガラス固化処理には、ガラス成分と高レベル放射性廃棄物を混ぜて、溶かしてから固めるため、金属製の容器をマイクロ波で加熱するAVM法(メタリックメルター)と、セラミック製の容器を直接通電で加熱するLFCM法(セラミックメルター)の2種類が主に利用されてます。

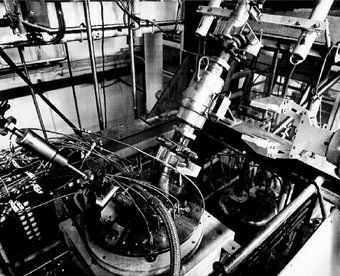

AVM法(メタリックメルター)

AVM法によるガラス固化体の製造(Credit:CEA)

こちらの写真はフランス原子力庁による、AVM方式でのガラス固化処理の様子です。

LFCM法(セラミックメルター)

日本の六ケ所村の核燃料再処理施設ではLFCM法が用いられています。一時期この方式で、核分裂生成物(FP)に含まれる白金族が温度の低下によって析出されてしまい、ガラス固化体がうまく作れないという事がありました。

核分裂生成物(FP)には様々な物質が含まれているため、この中には高温でも溶けにくい白金族などの物質もあります。なのでちょっと温度が下がった場所があったりすると、そこで溶けていた白金族が固まって出てきてしまったりするのです。そのため、溶融炉の温度管理を精密に行えるように回収することで解決されました。