原子力電池とは

宇宙や惑星の開拓者として、これまでに幾多の探査機が地球から旅立ちました。通信機器や科学機器を搭載した探査機にとってその電源システムは言わば生命線です。一般的な人工衛星や宇宙探査機などの宇宙機のイメージの一つに、大きく広げた翼のような太陽電池があるかと思います。太陽光による光起電力効果を用いた物理電池で、宇宙機の他にも電卓や一般家庭用の発電システムとして広く一般的に使用されています。

原子力電池「GPHS-RTG」(Credit:NASA)

しかしながら必要条件である太陽光が非常に弱い場所、太陽系で火星より遠くの惑星ともなればそのエネルギーは著しく低下します。3次元空間において光のエネルギーは光源からの距離の2乗に反比例する為、木星における太陽光の強度は地球の約3.7%、土星に至っては約1.1%にまで低下します。そのような環境では太陽電池を利用するのは難しく、これまでの惑星探査においては原子力電池、RTG(ラジオアイソトープ・サーモエレクトロニック・ジェネレーター:放射性同位体熱電気転換器)と呼ばれる放射性同位体の崩壊熱による熱電発電装置が主電源として利用されています。

宇宙探査に用いられる原子力電池(RTG)は、地球に最も近い天体である月においても昼と夜が2週間ごとに訪れる為に、通常のバッテリ(二次化学電池)による運用が困難であるとして、アポロ計画で設置された月震計の電源にも用いられました。その他、地球周回軌道上の人工衛星においても黎明期には、太陽電池や搭載された二次電池(バッテリ)の性能不足を補う為の補助電源として搭載された事もあります。また、放射性物質の熱を利用する事から、宇宙機においては機体の保温などの熱制御にも使用することができます。

原子力電池と放射性同位体

原子力電池「GPHS-RTG」(Credit:NASA)

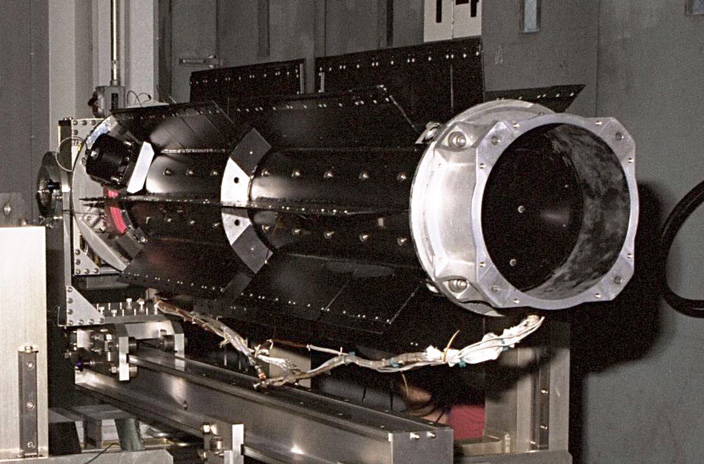

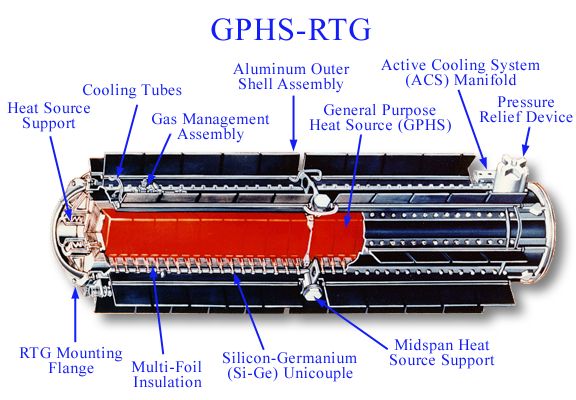

右に示した図はアメリカが1980年代に開発した電気出力300キロワット級の宇宙用原子力電池です。これは木星探査機「ガリレオ」、太陽探査機「ユリシーズ」、土星探査機「カッシーニ」、冥王星探査機「ニュー・ホライズンズ」とNASAが誇る主要な宇宙探査機に搭載されてきました。

原子力電池では、「温度差発電」と呼ばれるものを利用しています。これは高温になる放射性物質と、低温になる宇宙空間との温度差を利用した発電です。金属や半導体は、温度差が生じるとその差に応じて電流が流れるという現象、「ゼーベック効果」が強く現れるものがあるため、これを利用して宇宙探査機に電力を供給しているのです。宇宙空間はずっと低温であるため、放射性物質が発熱し続ける限りは電力を供給できるというものです。

図の赤い部分が放射性物質であるプルトニウムを内蔵した「GPHS(汎用熱源)」と呼ばれる炭素繊維でつくられた発熱体です。その周りを取り囲むようにシリコンとゲルマニウムを用いた「熱電変換素子」が配置されており、これが内部と外部の温度差を利用して電力を発生させるのです。

原子力電池の熱電発電の熱源となる放射性同位体の崩壊熱とは、不安定な物質が安定した物質になろうと余分な質量を、電磁波や粒子線などのエネルギーとして放出する、「放射性崩壊」によって発生する熱です。ちなみに放射性物質ではない物質は、物質を構成している原子が安定した状態にあるのです。そういった普段身の回りにある殆どの物質は「安定同位体(ステーブルアイソトープ)」と呼ばれて区別されます。

放射性同位体は安定同位体になるまでに、その元素を崩壊させながら別の物質へと変化し続け、その質量をエネルギーとして放出し続けるという性質を持っています。その単位時間あたりのエネルギー量は放射性同位体の「崩壊モード」と「半減期」に左右されます。

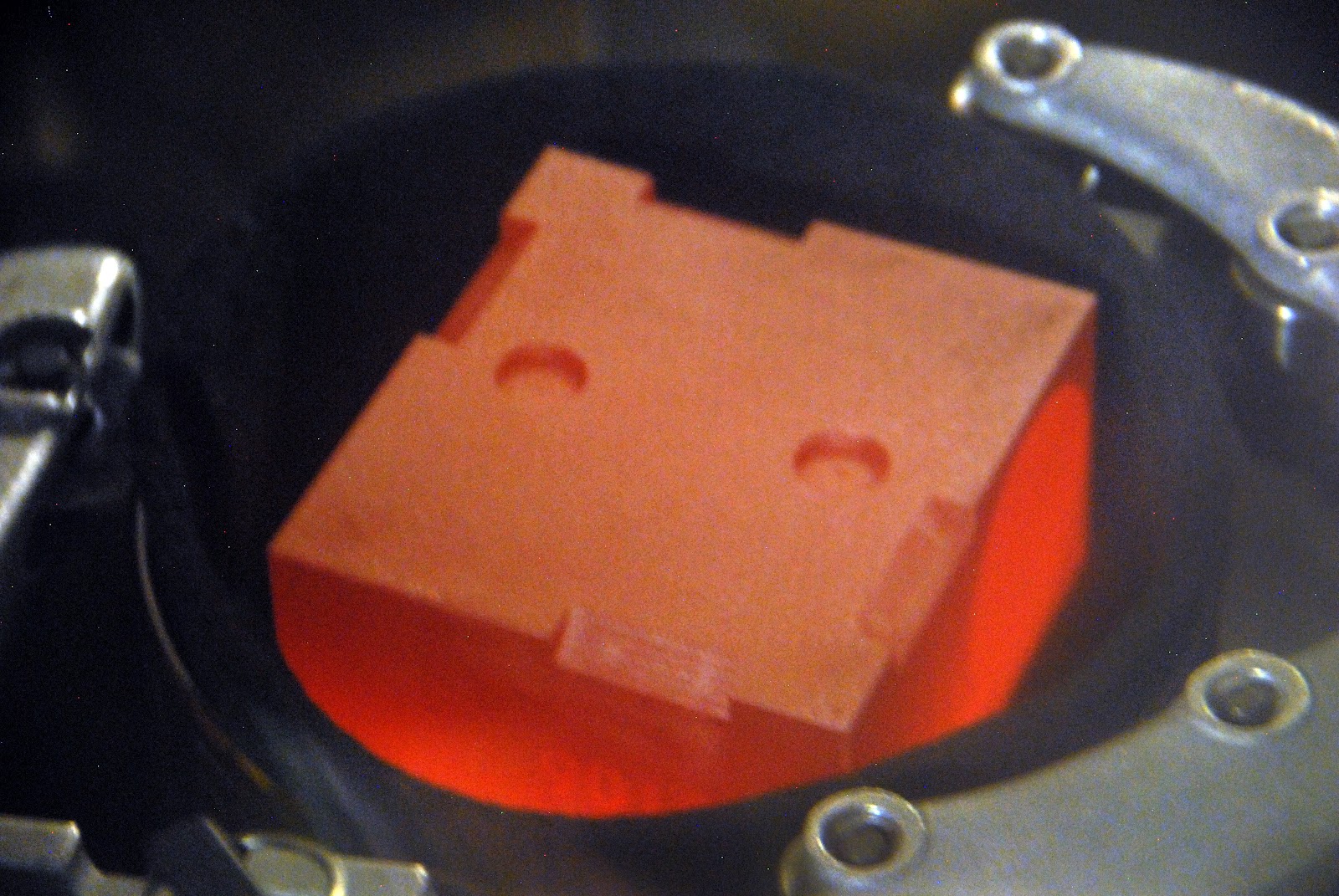

崩壊熱で赤熱するモジュール(Credit:INL)

崩壊モードとは放射性同位体が別の物質に変化する際、どのような形態でエネルギーを放出するか、というものです。アルファ崩壊は原子核がより軽い原子核と、ヘリウム4の原子核に分裂し、そのヘリウム4の原子核が粒子として放出される現象です。電離作用が強く、高いエネルギーを持っており、それ故に物質を透過しようとする透過力は非常に小さく、一枚の紙や、数センチの空気の層で遮蔽する事ができます。原子力電池ではこのアルファ崩壊時に生み出される熱エネルギーを熱源として利用しているのです。

アルファ崩壊以外では、ベータ崩壊では電子が放出されます。また場合によってはガンマ線と呼ばれる高いエネルギーを持つ電磁波の一種が放出されます。これらの放射線は透過力がアルファ線よりもエネルギーは小さく、透過力が強いという特徴を持つ事から遮蔽がアルファ線よりも難しくなり、搭載機器類に影響を与える場合があります。

半減期は放射性同位体が別の物質に変化する時に、元々の同位体の半分が失われるまでの時間を指します。つまりある物質の放射能が半分になるまでの時間というわけです。半減期は短ければ短い程、それだけ単位時間あたりの放射能は強くなります。逆に半減期の長い物質は崩壊がゆっくりと進む為にその放射能は弱いものとなります。

原子力電池では放射線源として使用する放射性同位体の半減期が寿命となります。短すぎれば長期間の運用に支障がありますし、長すぎれば取り出せるエネルギー量が小さく、十分な電力を確保する事が難しくなります。

原子力電池「GPHS-RTG」を搭載した

冥王星探査機「ニュー・ホライズンズ」(Credit:NASA)

原子力電池の放射線源として用いられるプルトニウム238はアルファ崩壊の崩壊モードを持つ放射性同位体であり、半減期が87.7年と長期間の宇宙探査ミッションにおいて十分な寿命を持ち、1キログラムあたりの熱出力も約540ワットと原子力電池の熱源として最も適しています。

プルトニウムの同位体としては原子力発電所や核兵器などで用いられる陽子94個+中性子145個の質量数を持つプルトニウム239が有名ですが、プルトニウム238は質量数が陽子94個+中性子144個の別の同位体です。ウラン238とは質量数は同じですが、陽子92個+146個と陽子の数が違う事から別の元素となっています。

ソヴィエト連邦の原子力電池にはポロニウム210を用いたものも存在し、コスモス84号とコスモス90号、そして月面車ルノホート号に搭載された補助電源に使用されました。ポロニウム210は1キログラムの熱出力が140キロワットと非常に大きいものの、半減期は138日と非常に短く、深宇宙探査機の電源としては不向きな上、冷却システムが正常に動作しなくなると、発熱の影響でポロニウム210自体が熔解して機器類が損傷する恐れがあります。月面車ルノホート号では電気出力660ワットの補助電源としてだけでなく、ヒータとして熱制御にも用いられ、その余分な熱なラジエータから宇宙空間に放出していました。

プルトニウム238に他に、ストロンチウム90、キュリウム242、キュリウム244、アメリシウム241などが原子力電池のアルファ線源として考えられますが、ストロンチウム90は半減期が28.8年とプルトニウム238よりも短い割に、1キログラムあたりのエネルギー出力は460ワットと低く、また放出されるベータ線を遮蔽する設計が必要です。キュリウム242は半減期がわずか162日であり、キュリウム244は半減期が18.2年と丁度良い程度の寿命を持ち、エネルギー出力もプルトニウム238の5倍ですが、高い透過力を持つ中性子やガンマ線も放出されるため、その遮蔽が難しくあります。アメリシウム241は高感度の家屋用の煙探知機などにも使用される物質で、半減期が433年、エネルギー出力はプルトニウム238の1/4で、若干放射されるガンマ線の遮蔽の必要もありますが不足しているプルトニウム238の代替として考えられています。

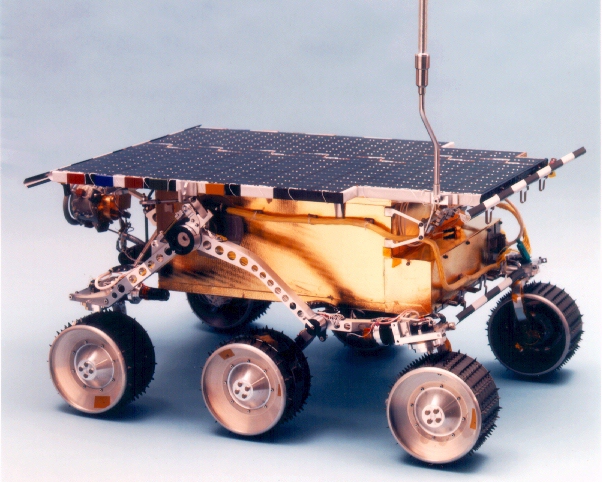

車輪に保温用の「LWRHU」を搭載した

火星探査車「ソジャーナ」(Credit:NASA)

こういった発電用のものはRTG、レディオアイソトープ・サーモエレクトロニック・ジェネレータと呼ばれますが、保温専用のものはRHU、レディオアイソトープ・ヒータ・ユニットと呼ばれます。RHUは電力を消費しない、構造も単純で信頼性の高い熱制御用の熱源として宇宙探査機に用いられています。NASAではロスアラモス国立研究所で開発されたLWRHU(Light Weight Radioisotope Heater Unit)が「ガリレオ」や「カッシーニ」、「ホイヘンス」などの外惑星探査機から、「マーズ・パスファインダ」の「ソジャーナ」や「マーズ・エクスプロレーション・ローバ」の「スピリット」や「オポチュニティ」といった火星探査車の車体保温用に広く用いられています。

熱電変換

原子力電池においては放射性同位体が発する熱によって発電を行なっていますが、原子力発電所や原子力艦船の原子炉のように水を沸騰させ、高温高圧の蒸気でタービンを回転させる訳ではありません。二種類の金属や半導体を接合し、その両端に温度差を与える事によって起電力が発生するゼーベック効果と呼ばれる現象を用いています。1821年にエストニアの物理学者、トーマス・ゼーベック氏が偶然発見した現象で、温度差が1℃あたり数μV(マイクロボルト)の電圧が発生します。これは可動部を持たない発電システムとして信頼性が非常に高く、長大な計画となる外惑星探査において重要な要素となっています。原子力電池ではシリコン・ゲルマニウム系、鉛・テルル系の半導体が熱電変換素子として用いられています。

熱電変換においては、両極の温度差が大きければ大きい程発電量は大きくなります。プルトニウムの発熱による摂氏500度程もの高温と、宇宙空間の極低温による温度差を利用する事で発電しています。半導体によって発電するという点では太陽電池と同じであり、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池などの化学反応を用いる化学電池に対してこれらは物理電池と呼ばれています。しかし、このゼーベック効果を用いた熱電変換は効率がお世辞にも良いものとは言えず、熱出力に対して電気出力として取り出せるのは全体の10%未満です。タービンを回す原子力発電所の発電効率が30%である事と比較するとわずか1/3であり、90%以上の熱が電力に変換されずに宇宙空間に放出されている事になります。

原子力電池を搭載した宇宙探査機をよく見ると原子力電池がカバーで覆われていたり、トラス構造によって機体から離された場所に搭載されていますが、これはガンマ線などの放射線が探査機の観測機器のノイズとならないようにするほか、余分な排熱が探査機本体に影響を及ぼさないようにする為です。

原子力電池の性能表記では熱出力(Wt)と電気出力(We)の2つがあります。放射性物質が発する熱エネルギーそのものが熱出力であり、その中から熱電変換によって電気エネルギーとして取り出せたエネルギーが電気出力です。熱出力に対して電気出力が高くできるほど「変換効率が高い」といえます。

原子力電池の安全性

原子力電池はSNAP-9までは打ち上げ失敗などで大気圏に突入した際には放射性物質が燃焼し、極めて細かな粒子となって大気中に広く拡散させる事で局所的な影響を与えないようにする設計となっていましたが、後に述べる航法衛星「トランジット5BN-3」の事故の影響を受け、放射性物質の広範囲への拡散は問題であると改められ、SNAP-19以降は放射性物質を炭素繊維やエアロシェル等で何重にも覆う事で、大気圏突入の熱や墜落の衝撃に十分耐え、内部の放射性物質の拡散を防ぐ構造になっています。

実際にそれ以降のSNAP-19Bを搭載した「ニンバスB-1」の打ち上げ失敗や、奇跡的な生還を成し遂げた「アポロ13号」に搭載されていたALSEP(月面実験パッケージ)のSNAP-27等による汚染は確認されておらず、原子力電池の強固な防護能力を裏付ける事となりました。

原子炉と原子力電池の違い

原子力電池は長寿命でかつ安定した出力を持ち、宇宙探査機などに長期間電力を供給できる電源装置です。原子力電池では原子力発電の原子炉のような、原子核分裂の臨界反応による高熱によって蒸気を発生させ、発電を行うわけではありません。宇宙機にタービンや発電機などを搭載すると電気変換効率が20%程度と比較的高い効率での発電を行う事が可能ですが、重量が増加するばかりか、可動部品点数の多さから信頼性にも問題が生じます。

宇宙で運用された原子炉(宇宙炉)としては冷戦時代のソヴィエト連邦が海洋偵察衛星コンステレーション「レゲンダ・システム」のレーダ衛星として運用されたRORSAT(宇宙配備海洋監視探知システム)の「BUK」と呼ばれる高濃縮ウラン235を装荷した高速中性子核分裂炉などが挙げられます。原子炉が発生させる熱を利用し、衛星の主電源用の「主熱電変換部」と、ナトリウム・カリウム合金の液体金属による冷却系の電磁ポンプ駆動用の「補助熱電変換部」の2系統のシリコン・ゲルマニウム熱電変換素子が温度差による起電力を生み出します。

放射性同位体(ラジオアイソトープ)を用いる原子力電池においては宇宙炉と同様に熱電変換素子を用いた温度差による発電を行いますが、核分裂反応ではなく放射性物質の放射性崩壊によって発生する崩壊熱を熱源とし、また複雑な可動部を有する冷却系なども用いず、冷却フィン(ヒートシンク)からの宇宙空間への熱放射による冷却のみで熱電発電に必要な温度差を確保しています。こうした単純な機構であるからこそ信頼性の高い宇宙用電源として運用されています。

しかし原子力電池は電気エネルギーへの変換効率が10%に満たないものであり、重く高価な事もあって有効性が発揮されるのは太陽光が著しく弱くなる木星以遠であると言えます。地球周回軌道上の人工衛星では黎明期の頃に一部で原子力電池を搭載したものもありましたが、現代では軽量で安く効率の良い太陽電池や二次電池(バッテリー)が開発されており、今後も原子力電池が使用される事は無いでしょう。