放射性物質トリチウムで原子力電池を作ってみた

みなさんこんぬつわ。宇宙用の原子力電池などを調べたりしつつ本出したりしておりますが、本物の原子力電池を作ってみたいなあと昔から思いつつ、なんとか実現できました!

天 才 の 所 業

おうちで原子力発電する方法(合法)

原子力電池は放射性物質が放射壊変する際の崩壊熱や、放射線そのものを利用するため、半導体素子等による変換利用する基本的に能動的な動作機構を持ちません。そのため構造としてはかなり単純です。半導体を用いた変換方式としては以下の種類などがあります。

| 熱電変換 | アルファ崩壊などによる崩壊熱とその温度差を利用します。 |

|---|---|

| β線変換 | ベータ崩壊による電子によって直接PN接合半導体で直接発電します。 |

| 光電変換 | ベータ崩壊による電子で蛍光物質を励起させ、その光で発電します。 |

他にも

- 圧電方式

- 熱電子方式

- スターリング発電方式

など様々なものがありますが、入手できる部品から考えるに、光電変換方式が一番作りやすいかと思われます。

そしてまず最初に考えなければいけないのが、エネルギー源となる放射性物質です。これが一番肝心でありながら入手が最も難しいものです。

しかしながら熱電変換方式の宇宙用の原子力電池で主に利用されるプルトニウム238なんて逆立ちしても手に入りません。原子炉と再処理施設の建設が必要です。

まずまともに熱電変換できるだけの十分な量の崩壊熱を得ようと思うと法的にも多分アウトです。かなりの量が必要になってしまいます。

放射性物質というのは自然界にも存在するため、ある一定量未満(放射性物質ごとに異なる)であれば、法的には放射性物質の規制を受けません。しかし崩壊熱を十分に得るためにはそれを遥かに超える大量の放射性物質が必要になってしまいます。

なので熱電変換や熱電子方式など熱による方法は無理です。…ゼーベック効果を利用して発電を行うためのペルチェ素子は電子部品ショップなどで売っているので手に入れやすいのですが😵

光を使った発電

熱を用いない、非熱的発電方式となるとβ線、または光子による発電となります。β線による直接発電としては、

CityLabs社製のNanoTritiumバッテリなどが上げられます。水素の同位体であるトリチウム(三重水素)を最大で2Ci(74GBq)程搭載し、放出されるβ線が持つ最大18.6keVの運動エネルギーを直接GaP(リン化ガリウム)の半導体素子で電力に変換するというものです。

主に軍事用としての利用が想定されていて航空宇宙・防衛企業大手のロッキード・マーチン社による耐久試験も行われたそうです。他にはペースメーカーなどの医療分野での利用も考えられているようです。ちなみに現代のペースメーカーには非常に長寿命な特殊なリチウム電池が使用されています。

しかしこうした海外製の原子力電池を輸入しようとすると、数十GBqのトリチウムが含まれているため、規制対象となっていしまいます。日本の法律で規制を受けないトリチウムの量は1GBqまでと制限されています。税関で止められてしまうでしょうし、価格も十数万円と非常に高価です。

しかしトリチウムなら1GBq未満であればルミノックス等の腕時計やキーホルダーの光源として使われており、市販されていますので、放射性物質の中ではかなり入手しやすい部類です。

トリチウムとは

トリチウムは水素爆弾や核融合炉のD-T核融合反応において核燃料として用いられたりするものです。映画スパイダーマン2でも登場していました。

トリチウム光源は、ガラス管に封入されたトリチウムガスが出すβ線が硫化亜鉛(ZnS)の蛍光物質を励起させ、その時に可視光線が発せられるというものです。自発光ですので何もしなくても光を出し続けてくれます。トリチウムは半減期が12年ほどなので12年経つと明るさはだいたい半分程度になると考えて良いかと思います。

ちなみに硫化亜鉛にどういった微量物質を活性剤として混ぜるか(ドープさせるか)によって発光する色が変化します。

- 銀(ZnS:Ag)…青色

- マンガン(ZnS:Mn)…黄色

- 銅(ZnS:Cu)…緑色

といったようになります。中でも銅をドープしたものは明るく発光する性質があり、蓄光材としても広く利用されています。実際に同じ量のトリチウムが封入された色違いのトリチウム管を比較してみても、白や黄色、青や赤よりも緑が最も明るかったです。

そしてこのトリチウムと蛍光物質が封入されたガラス管から発せられる光を用いて、太陽電池による発電をするわけです。

そしてこのガラス管封入のトリチウム管を単品でネット通販にて購入しました。しかしそんな電球のように明るく輝いているわけではありません。

太陽電池で電力に変換

1GBq(たっっっったの10億ベクレル)(めっっちゃくっっっっっちゃ少ない)のトリチウムだと暗いところでボワーって光るのが見える程度です。一般的な単結晶タイプと呼ばれる太陽電池だと暗すぎて電力を発生させられません。実際試してみたところ0Vで全く発電してくれませんでした。

しかし電卓などで採用されているアモルファスシリコンタイプと呼ばれる太陽電池であれば極端に光が少なくてもわずかながら発電することができます。光を電機に変換する効率は単結晶の方が良いのですがアモルファスシリコンは低い光量でも発電できるというメリットがあります。

このようにして放射線源と変換用の半導体、この2つをゲット。

作り方

- ①百円均一で買ってきた電卓をバラして太陽電池だけを取り出します。

- ②おもむろにトリチウム管をセロテープでくっつけます。

- ③おわり。

と非常に単純です。

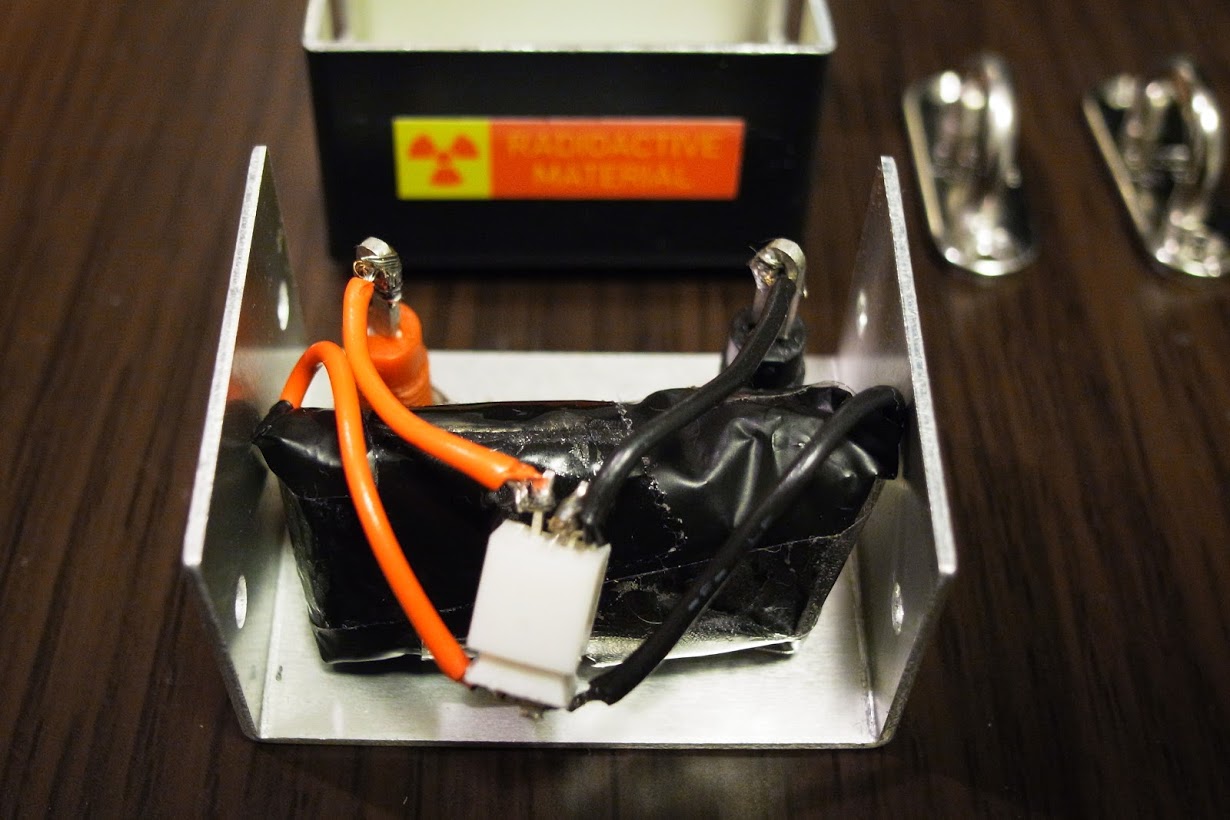

トリチウム管と太陽電池

これがアルミケースの中に入っています。

外部からの光を遮光できるように、このユニットを某同人ショップの黒い袋で覆っています。

コストとしてはだいたい2000円くらいでできると思います。一般的な原子力電池は数十億円かかりますのでそれよりはだいぶ安くできました。

原子力電池の内部

外部からの光が入らない状態でテスタに繋いで、電圧が発生するか確認すると0.004Vの電圧が出ました。しかし太陽電池に直接貼り付けただけだと一部分の光しか受け取れないので鏡などを使って光の多くを太陽電池に当たるようにすると0.006Vくらいになります。

先に紹介したβ線を直接電力に変換するタイプと異なり、β線を蛍光物質で一旦光に変え、それをさらに太陽電池で電力に変換するという方式のために非常に効率は悪いです。

しかし1GBqのトリチウムガスは数十μg程度のごく微量な量で、さらに数%も無いような非効率な変換方法であっても、ごく僅かながらテスタで確認できる程度の電圧を得られるのは面白いかな~と思います。

ちなみに安全性については量が極めて少ない事とガス状である事から万が一漏れてもすぐに拡散して薄まるので大丈夫です。また、海水などの水にも元々わずかながら含まれている物質でもあります。

何かを動かせないか

イギリスではバーミンガム大学での研究で、地下の水道管のリアルタイム監視システムの電源として、この「RPEG-1(仮)」とほぼ同じ方式の原子力電池が試作されています。

Real time condition monitoring of buried water pipes

電卓の動作実験

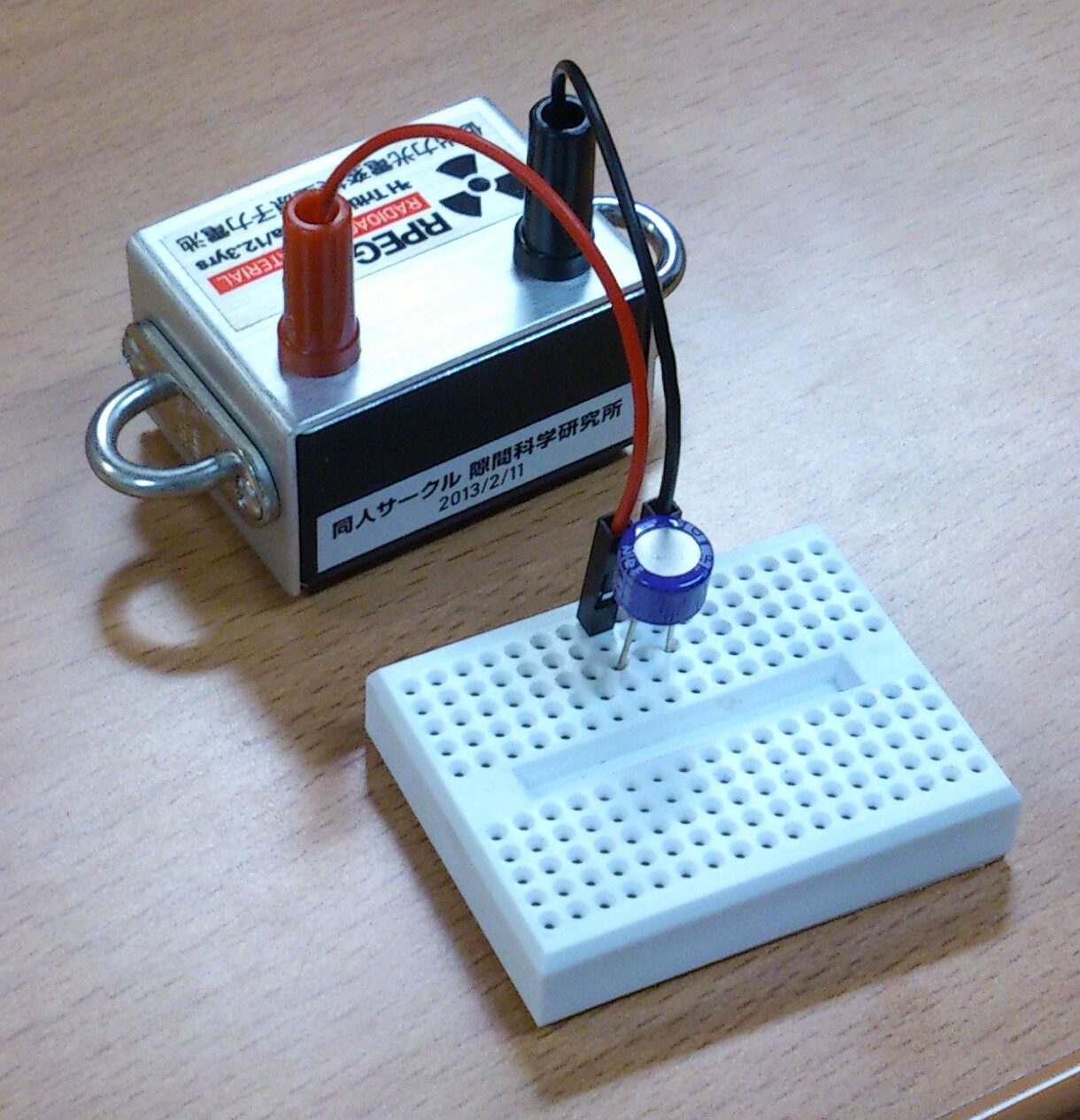

有機半導体コンデンサへの充電テスト

電卓くらいなら動かせるのではないかとテストしてみることにしました。直結しても十分な電力が確保できないので、とりあえずコンデンサへの充電を行います。コンデンサの抵抗成分を示す等価直列抵抗(ESR)の低い有機半導体コンデンサを使用しました。

電卓の動作テスト。

30分ほど充電を行った後、電卓に接続すると十数秒程度でしたが動作に成功しました!見事、原子力卓上計算機が実現できたわけです。実用性はありません。