核鑑識

核鑑識とは、不正に流用されたり、テロに使用された核物質がどこで生産され、どういったルートを辿ってきたかという起源を把握するための技術です。抑止効果にも繋がることから、核セキュリティ体制が強化できるのです。

核物質が何らかの形で押収または採取された際に、その組成や化学的な形態などの分析が行われます。核物質のうち核兵器に直接利用可能なものは「直接利用物質」と呼ばれており、中でも主に高濃縮ウラン(HEU:High Enriched Uranium)や核分裂性のプルトニウムの割合が多い兵器級プルトニウム(WG-Pu:Weapon Grade Plutonium)が挙げられます。

これらの物質は天然に存在するものではないため、製造には人為的な操作が必要となります。高濃縮ウランの場合は、天然から採掘されるウラン(天然ウラン)のうち、0.7パーセントしか含まれない核分裂性のウラン235の割合を90パーセント以上まで濃縮する必要があります。採掘されたウランを濃縮するには、化学的な処理を行った後に、遠心分離機などを用いた濃縮が行われます。プルトニウムの場合は原子炉でウラン238に中性子を照射してプルトニウム239を生産して、化学的に単体で抽出する再処理の工程を経る必要があります。そしてこうした工程のうち、化学的な処理方法の差異や、原子炉の特性などによって同じ方式を利用したとしても、組成に施設ごとの特徴が現れる場合が多くあります。たとえばウラン238を原子炉で中性子照射することでプルトニウム239を作り出す場合でも、熱中性子炉を用いるか高速炉を用いるかといった点でも核特性の違いからプルトニウム239以外の同位体の比率が変化したりします。こうした生産施設の差異によって現れる特性の違いを利用して、核物質の生産地などを特定するのが核鑑識の技術なのです。

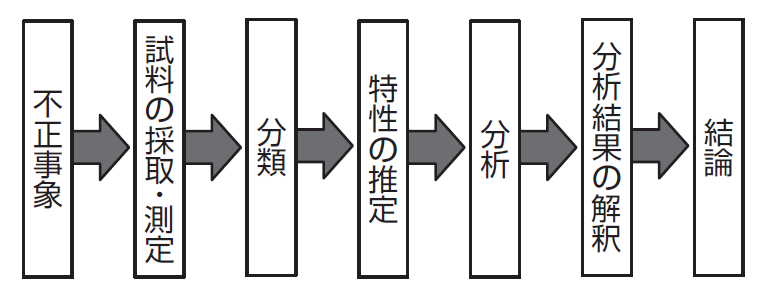

1994年にドイツのミュンヘン空港では560グラムのMOX(ウランとプルトニウムの混合酸化物)燃料とリチウム金属が押収されました。この時、核物質の同位体組成や不純物の割合、粒子の形状などから、旧ソ連の原子炉で用いられた使用済み核燃料から抽出されたものであることが判明しました。このように物質の鑑識を行うことで核物質の流出ルートなどを特定することができます。核鑑識の流れとしては、核物質の不正な利用が行われようとした際に、そのサンプルを採取・測定することで分類を行い、核物質が持つ特性の推定と分析を行い、その結果から結論を得ます。

核鑑識の流れ

核鑑識で重要なのは、鑑識を行う際に照らし合わせるべきデータベースを確立し、それを国際的に共有できるようにする必要があります。世界中の原子力施設に関するデータが共有されて初めて、核鑑識が実現できるのです。こうした核鑑識に必要なデータベースとなる「核鑑識ライブラリ」の他、様々な分析を行う「核鑑識ラボラトリ」が必要となります。

核鑑識で用いられる分析技術

核鑑識においては、核物質の同位体組成や含まれている不純物の分析が行われます。こうした分析には必要とされる時間も踏まえて様々な機器が用いられます。まず24時間以内に実施できる分析としては、放射線量の見積もりや、写真撮影や顕微鏡観察などによる外観の検査などが行われ、ガンマ線とアルファ線の測定から同位体分析が行われます。

一週間以内に実施できる分析としては、XRDやXRF、質量分析などがあります。同位体組成だけではなく元素・化学分析が可能となります。二ヶ月以内に実施できる分析としては電子顕微鏡、放射化学的分離やガスクロマトグラフを用いた分析が行われます。

XRD

規則的に配列された原子にX線が照射されると、散乱される時に特定の方向へ干渉することで回折と呼ばれる現象が発生します。この回折が起きる角度は結晶の構造や、その格子の大きさによって変化します。そのため、XRDではこのX線回折を利用することで化合物の特定や、定量分析を可能とする分析技術です。

XRF

X線を照射された物質はその同位体によって固有のX線を放出します。X線を照射された物質は、その原子の内殻にある電子がエネルギーを受け取ることで励起状態となり、その場所に外殻の電子が遷移することでX線が放出されるのです。これを蛍光X線と呼び、測定したい対象に含まれている元素を特定することができます。

質量分析

質量分析とは、測定したい原子や分子、クラスターといった何らかの粒子をイオン化させ、真空中で移動させ、電磁気力や飛行時間の差を利用することで質量に対する電荷量(質量電荷比)の違いから分離と検出を行える技術です。

電磁気力を利用した質量分析としては、四重極質量分析計などが利用されます。これは高周波をかけた電極の間にイオンを通過させることで、周波数によって特定の質量電荷比を持つイオンのみが電極間を通過して検出器まで到達でいるという性質を利用して、物質を選り分けています。これによってどういった物質がどれくらい存在しているのかを分析できます。

また飛行時間差を利用した質量分析としては、イオンの種類によって質量差が異なる事を利用し、一定の距離を通過するのに必要な時間を測定することでどういった物質が含まれているかを分析できます。

レーザーコンプトン散乱NDA技術

レーザーコンプトン散乱とよばれる現象を利用して、エネルギーが可変でかつ、波長の揃った大強度のガンマ線を発生させ、非破壊検査に用いるという技術です。このガンマ線を称された物質は、その同位体によってそれぞれ固有の核共鳴蛍光反応を示し、入射されたガンマ線と同じ波長のガンマ線を放出します。この現象を利用することで含まれている核物質を分析することができます。

ヘリウム3代替中性子検出技術

中性子を検出するための装置としては、これまでヘリウム3を用いたものが多く使用されてきました。希ガスであるヘリウムガスは他の物質と反応しづらく使いやすいという特徴がある一方、天然にはほとんど存在しません。そのため人工的に生産される物質なのですが、これが世界的に供給不足な状態にあるため、その代替としてヘリウム3を使用しない中性子検出器の研究が進められています。ZnS/10B2O3セラミックシンチレータと呼ばれるものが使用されており、核セキュリティにおいてMOX燃料に含まれるプルトニウムの存在量を測定するために利用されることが期待されています。

ヘリウム3の生産と不足問題

ヘリウム3は、放射性同位体であるトリチウムがベータ崩壊することで作り出されます。トリチウムは核兵器において核分裂のブーストに利用されるため、冷戦時代には多くが原子炉で生産されてきました。トリチウムは原子炉において金属リチウムに中性子を照射することで生成できますが、半減期が約12.3年と比較的短いため、このトリチウムをしばらく「寝かせる」ことで次第にヘリウム3が得られるのです。

しかし冷戦終結と共に核軍縮の流れからこうした核兵器用のトリチウムの生産を行っていた原子炉が次々に廃炉される事になってしまいました。そのためトリチウムの生産が縮小されると共に、その副産物であるヘリウム3も次第に供給不足となってしまったのです。現在トリチウムの生産は軍事用原子炉ではなく、商業用の原子力発電所で使用されている軽水炉でリチウムに中性子を照射することで行われています。

中性子共鳴濃度分析法

中性子共鳴透過分析(NRTA)と、中性子共鳴捕獲分析(NRCA)を併用した分析技術で。NRTAでは薄いディスク状の容器に入れた測定したい対象に中性子ビームを照射し、その際に透過してくる透過中性子を中性子検出器で捉えることで、核燃料に含まれている核種を定量することができます。またこの時に測定したい対象が中性子を吸収した際に発生する中性子捕獲ガンマ線を、ガンマ線検出器で捉えることで混在している核種を定量することができます。中性子共鳴濃度分析法ではこの2つの方式を組み合わせて利用しています。

中性子は透過力が高く、また核物質に吸収された際に核分裂を生じさせることができるため、核分裂によって生じる二次中性子やガンマ線を計測することで、核物質の存在を検知することができます。一般的に放射線による透視といえばレントゲンのようにX線を用いたものがイメージされますが、X線が短い波長の電磁波であるのに対して中性子線は電気的に中性な粒子であるため、その特性は大きく異なります。そのためX線を用いた場合と、中性子線を用いた場合とで、同じ対象物でもその写り方が異なるという特徴があります。

中性子を発生させるための装置としては核分裂反応を利用する原子炉の他、カリホルニウム252等の放射性物質を用いる方法や、加速器を用いる方法があります。核セキュリティ用途の中性子源として考えられているのは小型加速器であり、これは主に水素の同位体の核融合反応を利用しているものなのです。重水素のイオンを電場で加速させた後、重水素、またはトリチウム(三重水素)のターゲットに衝突させることで核融合反応を引き起こすというものです。

このターゲットが重水素の場合は「DD反応」、トリチウムの場合は「DT反応」と呼ばれています。DT反応はDD反応よりも核反応に必要な条件がゆるく、核融合反応を引き起こさせやすいのですが、核セキュリティ用途に用いられるのはDD反応が有力視されています。発生された中性子はコンテナなどに照射され、核物質が密輸などされていないかを探査することができます。

核セキュリティの技術

核セキュリティでは核物質を守ることが重要になるわけですが、そのためにはどんな核物質がどれくらいあるのか、といった検出技術が重要になります。前述の核鑑識でも重要になる技術ですが、様々な最新技術が利用されています。特に検査の対象となる物体に触れたり、取り出したりすることなく核物質を検出することのできる非破壊検査の技術がとても重要になります。こうした検知技術のほか、インターネットを用いたIoT技術を活用した検知データの転送と共有や、データの解析など「核セキュリティ検知アーキテクチャ(NSDA)」と呼ばれています。

核物質の諸外国への不正な持ち出しや譲渡などを防ぐには、輸送段階で核物質を検知する必要があります。そのため放射性物質を画像化し、その存在を特定できる技術が重要になるのです。核物質の移動手段としては船舶や航空機で運ばれる貨物用のコンテナに隠蔽されることが予想されます。そのため、アメリカなどではコンテナに対して検査を行っており、中性子線やX線などが用いられています。

核物質保障措置と核セキュリティの関係

核不拡散条約(NPT)に基づく核物質の計量管理によって、平和目的以外の転用を防ぐために国際原子力機関「IAEA」が実施しているのが核物質の保障措置です。原子力施設に対する定期的な査察などが行われますが、こうした保障措置と核セキュリティには密接な関わりがあります。保障措置においては、原子力施設をいくつかの区域に分け、その区域間での核物質の移動が十分に辻褄の合うものであるかどうかが確認されます。そのため、核物質を一定の範囲に閉じ込めた上で、複数のカメラやセンサーを組み合わせた監視を行っているため、セキュリティ上の監視も兼ねることができるというわけです。また保障措置で用いられている非破壊分析(NDA)機器は、核セキュリティにおいても不正な持ち出しを検出するのに用いることができるため、国境での警備などで利用されることもあります。

原子力エネルギー利用の中でも、原子力発電所で使われた使用済み核燃料からまだ使える核物質を抽出して再び核燃料として再利用できる核燃料サイクルは、安定的なエネルギー供給を可能にするなどのメリットがあります。しかしこうした核物質を抽出して利用できるシステムが世界中で広く利用されるようになると、重要な技術や情報が漏洩・拡散する恐れのほか、関連施設の軍事転用が起きる可能性も増大することになってしまいます。平和目的の原子力利用を実現し、核兵器拡散の可能性を減らすためにも、保障措置と並んで核セキュリティの技術は非常に重要なのです。